المقابلة مع المخرج الإسباني بدرو المودوبار (أبريل 2016)

* مع مهرجان كانْ لهذا العام، من المناسب تذكّر أنّك كنت في لجنة التحكيم سنة 1992.

** نعم! بالنسبة إلى السينما الإسبانيّة، كانت تلك هي السنة التي شارك فيها ضمن المسابقة الرسميّة فيلم El sol del membrillo “شمس السفرجل،” للمخرج فيكتور إريثه، ويتناول فيه السيرورة الواقعيّة للوحة “السفرجل” للفنّان أنطونيو لوبيث. في تلك السنة كان رئيس التحكيم جيرار دي بارديو، وكان في حقيقة الأمر رئيس تحكيم جيّدًا جدًّا، بمعنى أنه كان يفسح للآخرين الكلامَ. يمكن أن يقال عن دي بارديو أيُّ شيء إلّا أنّه كان متسلّطًا، وأنا لم أجد صعوبة في طرح وجهة نظري في فيلم فيكتور إريثه، وإقناع أعضاء لجنة التحكيم برأيي مادام الفيلم أعجب العديد منهم. وديبارديو نفسه اقتنع في نهاية الأمر، رغم أنه كان يرى أنه فيلم يفيض بالوثائقيّة. هكذا حصل الفيلم على جائزة التحكيم الخاصة.

في معرض الحديث هنا، يتحتّم عليّ القول إنّ أستاذي في الفنّ ـــــ إذا صحّ القول ـــــ هو الرسام أنطونيو لوبيث؛ إنّه الرسّام الحيّ الذي أكنّ له إعجابًا كبيرًا. وخلال المهرجان حضرتُ “شمس السفرجل” مرتين، مدفوعًا بالانفعال الذي مارسه الفيلم عليّ. كم هي مدهشة المشهديّة التي يستسلم فيها أنطونيو لوبيث للنوم، ويبدأ الحديث بعدها عن أحلامه وهواجسه كفنّان! إنها مشهدية ليست من التوثيق في شيء، ولا بقية الفيلم كذلك. ولا نغفل أنّ الصراع بين الفنان ومادته هو موضوع أبديّ في التاريخ.

أنا أحد المعجبين بالمخرج الإسباني فيكتور إريثه، إلا أن فيلمه هذا أثّر فيَّ على نحو خاصّ. مازلت أذكر حين يغني أنطونيو لوبيث في الفيلم! لقد عايشتُ ذلك المقطع الفيلمي على نحو شخصيّ. إنه ظاهرة سينمائيّة حقيقيّة!

* ماهو الفيلم الذي دافعتَ عنه للحصول على “جائزة السعفة الذهبيّة” سنة 1992؟

** الفيلم الآخر الذي فتنني تلك السنة هو Reservoir Dogs “كلاب المستودع” للمخرح الأميركي كوينتن تارانتينو، ولكنّه كان خارج المسابقة. في الحقيقة لم تكن دورة سنة 1992 ممتازة؛ ولا يمكن أن توجد في كلّ سنة أعمالٌ سينمائيّةٌ عظيمة لاجدال في رفعتها مثل Apocalypse Now “القيامة الآن” (1979) أو Pulp Fiction “خيال رخيص” (1994). لم أعترض على الفيلم الذي حاز السعفةَ الذهبية The Best Intentions “أفضل النوايا” للدنماركي بللي أوغوست؛ فعلى الرغم من أنّه لم يكن فيلمًا عظيمًا، فلا يمكنني إغفال الاعتراف بأهمّيّة السيناريو الذي كتبه انغمار بيرغمان؛ وقد عرف أوغوست كيف يبرز في فيلمه لمسة بيرغمان ويحتفظ ببصمته. وهو أمرٌ قدّرتُه حقَّ قدره.

كعضو في لجنة التحكيم في تلك الدورة، اقتصرتُ على الدفاع عن الأفلام التي استطاعت ملامستي، أو تلك التي شكّلتْ قيمة فنيّة بالنسبة إليّ، ولكن لا أكتمكم خوفي حينها من التفكير بأنّ مصير أيّ من الأفلام السينمائيّة يعتمد على تصويتي لصالحه من عدمه! ومن وقتها لم أعد أرغب في خوض هذه التجربة من جديد.

* فيلمك Todo sobre mi madre “كل شيءعن أمي” حصل على جائزة أفضل إخراج سنة 1999، ولكنّ جزءًا كبيرًا من الصحافة فضَّلتْ أن يحصل على “جائزة السعفة الذهبيّة” لأفضل فيلم.

** في إحدى المرات قرأتُ قول أحدهم إنني “أهجس بالسعفة الذهبية.” في الحقيقة مَن كتب هذا الكلام لا يعرف معنى فعل السينما؛ فتفكير السينمائي الحقّ لا يتوافق مع مثل هذا القلق المحدود. بالإضافة إلى أنّ التقدير الإيجابيّ حالفني باستمرار في ما يخصّ مهرجان كانْ. وحين ذهبتُ إلى المهرجان لأول مرة ومعي فيلم “كل شيء عن أمي،” حصلت على جائزة أفضل مُخرج. إنّ النظر إلى صوري في مهرجان تلك السنة يبوح بسعادة غامرة وبهجة احتفاليّة لا يمكن تجاهلهما. خلاصة القول: منحتني فرنسا عمومًا، ومهرجانُ كانْ خصوصًا، جوائزَ عدّة قادرةً على نفخ الإحساس بعظمة “الأنا.”

من جانب آخر، لا ننسى أنّ الكثير من الأفلام تُعتبر في النهاية من أفلام العام المفضّلة رغم عدم حصولها على أية جائزة في مهرجان كانْ؛ أفلام مثل No Country for Old Men “لا بلد للعجائز” (2007) أوL.A Confidential “إل إيه سرّيّ للغاية” (1997)… أفلام كثيرة، بل أغلبيتها أيضًا.

* في ما يخصّ كلامك عن “سلطة رئيس لجنة التحكيم” في مهرجان كان، هل يمكن مقارنتها بـ”سلطة” المخرج السينمائيّ؟

** أن يكون المرءُ مخرجُا سينمائيًّا فذلك يعني امتلاك “السلطة الأقصى،” بل السلطة الأكثر خطورةً. إنّ المخرج يتمتع بأعذارٍ لا تُحصى لتنفيذ نزواته كلّها من قِبل الكادر الذي يتعامل معه، ومن دون أن يتعرّض للمساءلة أو الاعتراض. بالنسبة إليّ، ونظرًا إلى أنني كاتبُ سيناريو أفلامي، فإنّ أعمالي السينمائيّة كافّةً تتأتّى من فعل خلق اللعب فيها، كما قواعد اللعبة الفنيّة الخاصة بها. وبامتلاك مثل هذه السلطة ليس صعبًا الوصولُ إلى تخوم “القسوة”؛ ونحن نعرف أمثلةً وممارساتٍ قريبةً منّا زمنيًّا، وأخرى أبعدَ وتُنعت الآن بالمتطرّفة، كما هو الحال لدى المخرج الفريد هيتشكوك. ولو وضع هيتشكوك تحت المنظار الذي تُرى به الأمورُ سنة 2016، فقد يصنَّف شخصًا معتلًّا نفسيًّا؛ أما في المرحلة التي مارس خلالها الإخراجَ السينمائيّ فإن الإشارة إليه على هذا النحو أمرٌ لامعقولٌ ومرفوضٌ بالمطلق، بل إنّ سلوكه هذا يُعتبر مكوِّنًا مهمًّا من مكوِّنات عمليّة الخلق السينمائيّ لديه. وسواء توسّعنا في الحديث عن مخرجين نُقدتْ قسوتُهم، مثل سام بيكينباه، أو حصرنا الكلام في هيتشكوك، فإنّ هناك كثيرًا من المخرجين لم يكن أمامهم المجال ليبدعوا السينما بشكلٍ حرّ، وليكونوا ما كانوه لو حكمْنا عليهم ضمن سياق الأخلاق المكرّسة في راهن اليوم.

على سبيل المثال، من المؤكد أنه ليس من السهل إطلاقًا على أية ممثلة أن تُمنَع من أن تَحْمل من زوجها، كما حصل مع الممثلة فيرا مايلز تبعًا لإرادة هيتشكوك. ولكنّ الرائع في مثال هيتشكوك الذي أتناوله هنا، والذي قدّم إليّ درسًا حيويًّا، يتلخص في أنّ بعض السلوك المنحطّ آنَ يكون مرتبطًا برجل مبدع، يتحوّل إلى مظهر من مظاهر العبقريّة. فالحالات الذُّهانيّة، وهلوساتُ هيتشكوك المختلفة في ما يتعلّق ببطلات أفلامه الشقراوات، شكّلتْ بلا أدنى شك معاناةً كابوسيّةً لهن، وحتى لبناتهنّ، كما حصل مع ميلاني غريفيث حينما تلقّت في طفولتها لعبةً مكوّنةً من تابوت، في داخله دميةٌ تشبه والدتها تيبي هيدرين بطلة فلمي هيتشكوك: The Birds “الطيور” (1963) و”مارني” (1964). في كلّ الأحوال، هذا الذهان الهيتشكوكيّ تُرجم إلى شيء فنّيّ بديع تلقّاه المتفرِّج. أمّا اليوم فإنّ مثل هذه السلوكيّات غير مقبولة، إنْ لم نقل صادمة. ولكنْ ألا تتفقون معي أنّ “الطيور” فيلم مكتفٍ بنفسه وعابرٌ للأزمنة؟! ما تغير اليوم هو أنه لم يعد هناك وجودٌ لعباقرة من أمثال هيتشكوك… لا أنا ولا أحد غيري يطاول عيارَه الإبداعيّ.

* هيتشكوك هو المخرج السينمائيّ الأهمّ بالنسبة إليك؟

** يجب أن يُعلم أنّه لو كان لي ثالوث قدسيّ صاغني سينمائيًّا، فالأقنوم الرئيس المرئيّ هو: هيتشكوك، يتبعه لويس بونويل، ثم بللي ويلدر. وإذا قرّرنا نحن الأربعة تناول العشاء، فإنّني سأدعو أيضًا جورج كوكر، وبريستون ستورغيس، وكذلك كاتبتي السيناريو الأميركيتين ليليان هيلمان وأنيتا لووس. بالمناسبة، في ما يتعلّق بهيتشكوك، هناك شيء يثير في نفسي إحساسَ الطرافة حين يقول لي الناس: يبدو أنّ هنالك شيئًا يذكّرنا بـ Vértigo “الدوار” في فيلمك La piel que habito “الجلد الذي أسكنه.”).

حسنًا، لنضع النقاط على الحروف: هيتشكوك أبو الجميع! وسيكون حاضرًا باستمرار. وفيلمه “الدوار” (1958) يشكّل جزءًا من اللاوعي الجمعيّ لكلّ السينمائيين؛ ناهيك بأنّ “الدوار” فيلم يحكي عن صانع صورٍ ومبتكر شخصيّات؛ وما من شيء يشبه المخرجَ أكثر من شخصيّة Scottic في هذا الفيلم. لنتذكّر معًا حين يقول الممثّل جيمس ستيوارت في المتجر: “أريد هذه القبّعة، أريد هذا الثوب،” فتجيبه البائعة: “السيّد يعرف تمامًا ما يريد.”

هل تريد أن تعرف ما يعنيه السينمائيّ؟ الإجابة حاضرة في هذا الحوار المقتضب. إنه ذلك المُخرج الذي يتعامل مع شخصيّاته كما يتعامل جيمس ستيوارت مع الشخصيّة التي تؤدّيها الممثلة كيم نوفاك في الفيلم.

* ولكنْ لا يمكن إنكار أنّ مؤثِّر هيتشكوك يُرى في أفلامك بوضوح مع التقدم في الزمن، وعلى نحو خاصّ منذ فيلمك La mala educación “التربية السيّئة” (2004) الذي يمكن أن يُعتبر الفيلم الأكثرَ تعقيدًا أو الأكثرَ أمبيقيّةً (لتعرّجات خطوط حبكته وانحناءاتها).

** “التربية السيّئة” كان الفيلم الأصعب على الإخراج. وآليّة كتابة السيناريو كانت شديدة التعقيد، استهلكتْ مني عملَ سنواتٍ وسنواتٍ في سبيل نسج الحبكة. هذا لا يعني أنني أثناء شغلي على الحبكة كنتُ مثل ادموند كورتيس منعزلًا عن العالم، أعيد وأعيد كتابة السيناريو. ولكنّ الفيلم كان موجودًا باستمرار على مكتبي، وعلى مدار 15 سنة، حتى جاءتني الهمّة لعمله. وخلال كل هذا الوقت حاولتُ معالجته وأنا أغيّر في صيغة السيناريو، وتنويع التلوين، وسيرورة السرد. ويمكن القول، على سبيل الاستعارة، إنّه فيلم تتضاعف فيه دمى الماتريوشكا الروسيّة المتوالدة والمكوِّنة له. الفيلم يلد من طفولتي، من التربية القاسية التي تلقّيتُها في المدرسة، بدءًا برهبنة الآباء الساليزيان، ولاحقًا الآباء الفرنسيسكان. والطفولة الأكثر فظاعة كانت مع الآباء الساليزيان، فحين كنتُ في العاشرة شهدتُ كلّ شيء معهم هناك.

* ولكنْ لِمَ احتجت إلى هذا السيناريو المعقّد المتشابك من أجل فيلم “التربية السيئة”؟!

** لأنني لم أرغب في أن يُختصر الفيلمُ إلى محض عمل فنّيّ مضادّ للكنيسة ويلقي الضوءَ على التحرّش الجنسيّ. أنا أحكي عن طفل يعاني الاعتداءَ، ولاحقًا يتحول جنسيًّا ويتعاطى المخدِّرات. ولكنّ السبب لا يكمن في التجربة التي عاناها في طفولته؛ فهو كان سيصبح ما آل إليه في كل الأحوال، بمعنى أنّه حتميًّا سيكون ذاته، سواء بتناوله للمخدِّرات أو بهويّته كمتحول. ذلك أن شخصيّته Killer، أو شخصيّة تقرّر مصيرَها.

من كل ما قلته سابقًا، وأتمنّى أن لا أُفهم بشكل مغلوط، لا يعني أنني لا أصفّق لفيلمٍ مثل Spotlight من إخراج توماس مكارثي (2015)، الذي يحكي كيف أنّ الكنيسة في الولايات المتحدة الأميركية وصلت إلى الإفلاس بسبب ما تحتّم عليها دفعُه من تعويضات نتيجةً للاعتداءات التي ارتكبها قساوسةٌ في حقّ أطفال.

* دشن فيلم “التربية السيئة” في إسبانيا في فترة مأساويّة: في عطلة الأسبوع الموافق لتفجيرات قطارات آتوتشا في مدريد.

** كان أخي أغوستين المودوبار متوتّرًا جدًّا خلال فترة التحضير لحفل افتتاح الفيلم. بالنسبة إليه كنتُ أفضل عامل إثارة من أجل العرض الأول. في تلك الليلة، وبينما كنت أتحضّر للخروج والحديث إلى وسائل الإعلام، تلقّيتُ مكالمةً هاتفيّةً تخبرني عن حصول مقتلة في محطة قطارات آتوتشا. على نحو فوريّ ألغيتُ المؤتمر الصحفيّ وكلَّ ترويج دعائيّ للفيلم. وحُتِّمَ علينا تأجيل حفل الافتتاح إلى الأسبوع التالي، ومن دون أيّ حضور اجتماعيّ أو أهليّ أو إعلاميّ ترافقه فلاشاتٌ احتفاليّة. خلال تلك الفترة جرت الانتخابات العامة في إسبانيا، مترافقةً مع الكذبة الكبرى التي لفّقها “الحزب الشعبيّ” اليمينيّ، وأدّت إلى فوز “الحزب الاشتراكيّ” اليساريّ. لكل ذلك، وفي المؤتمر الصحفي المنعقد حينئذ آن تدشين فيلم “التربية السيّئة،” اندفعتُ إلى الاحتفال بفوز الاشتراكيين بطريقة انفعالية، ومن دون أن أعرف أنّ “الحزب الشعبي” كانوا يضعونني في خانة الطاعون الأسود بالنسبة إليهم.

* الطاعون الأسود؟

** اتهموني في أماكن مختلفة. كانوا يعرفون تمامًا أين أسكن. ومن بين الإيعازات التحريضيّة التي رُفعتْ في شارع “خنوبا” أمام مقرّ “الحزب الشعبيّ”: “اذهبوا إلى El Deseo” (مؤسّسة الإنتاج السينمائيّ لألمو دوبار). كان علينا إغلاقُ مكتب الإنتاج خلال ذلك الأسبوع الذي تمخّض عن فوز “الحزب الاشتراكيّ.” عشنا شهرًا كاملًا في رعب حقيقيّ. وتلقّى الكادرُ العاملُ في مؤسسة الإنتاج تهديداتٍ، وامتلأتْ جدرانُ مكاتبنا برسومٍ مقلقة. كنتُ أستقلّ المصعد وأصادف رسائلَ تهديد، وفكّرتُ أنّهم يعرفون تحركاتي تمامًا، وفي أيّة ساعة أستقلّ المصعد بالضبط. أنا لا أخاف من مظاهرات الناس التي تعلي الصوتَ وتصرخ. ولكنْ في ذلك الظرف العصيب كان الأمر يتعلّق بالمتطرّفين. نحن هنا لا نتحدّث عن الفرد المهذّب من “الحزب الشعبيّ” اليمينيّ، الذي يريد أن يدلي بصوته الانتخابي، بل عن ذلك الذي يتموضع مع أقصى التطرف اليمينيّ. حقًّا، شعرنا بفزع شديد. فزع محدّد وخاصّ.

هذا خدمني في استيعاب شيء لم أنتبه إليه من قبل، ربما لأنّني لم أعشه في إسبانيا بشكله المهول ذاك، وهو أنني من العام 1978 إلى العام 2004 عشت في ديموقراطيّة تبصّرتُها كما السراب. وفي سياق تلك اللحظة تجلّت أمام بصري حفرة سوداء جعلتني أرى الجانب المضادّ للديموقراطيّة لدى اليمين الإسبانيّ والفرانكويّة. وتأثّرتُ بما حدث كثيرًا، وأحسستُ بالجبن. ورغم أن يمين خوسيه ماريا أثنار كان هو السلطة الحاكمة لسنوات، فإني لم أشهد وجود اليمين العنيف بشكل مباشر وبلا أية رتوش إلّا حينها.

أتمنّى لفيلم “التربية السيّئة” أن يكون له حفلُ افتتاح جديد، خصوصًا بعد إعادة تأهيله مؤخّرًا، وبتصوير رائع من قبل أخي أغوستين المودوبار، كي يستطيع الفيلم الحصول على ذكرى أقلّ عتمةً ممّا ارتبط به في تلك الأيام.

* بعضُ أفلامك يطرح رسائل مباشرة. Habla con ella “تحدث إليها” (2002) فيلم نموذجيّ بهذا المعنى. هل ينتابك الإحساسُ أنّ أفلامك تحمل قراءة سياسيّة؟

** قدمتُ أفلامًا تعكس المجتمعَ على نحو أكثر مباشرةً، مثل ¿Qué he hecho yo para merecer esto? “ما الذي فعلتُه لأستحقّ هذا؟!” (1984)، وفيلم Carne trémula “لحم مرتعش” (1997). في الفيلم الأول الذي أذكره، يُسمع صوتُ مانويل فراغا (زعيم اليمين الجديد في المرحلة الديموقراطيّة، ووزير سابق في عهد ديكتاتوريّة فرانكو) يعلن حالة الطوارئ التي عاشتها إسبانيا سنة 1970 أيّام الديكتاتوريّة. هذا الصوت المسموع في الفيلم خدمني لتشديد القول إنّ شخصية الممثّل ليبرتو رابال وُلدتْ في يوم مشؤوم، في تلك المدريد الخاوية. وبعد عشرين سنة أشرتُ إلى تحسّن حياة الشخصيّة من خلال إظهاري شوارعَ مدريد مليئةً ببشرٍ يمشون بلا فزع.

في كلّ الأحوال يعلن الواقعُ عن حضوره باستمرار في أفلامي. وما تحتاجه الأفلامُ، عمومًا، يقتصر على منحها القليلَ من الزمن كي تُقدَّر خصائصُها التوثيقيّة أو إحالاتُها الواقعية. وفي معرض الحديث هنا أذْكر أنّ الأزمة الاقتصاديّة والفساد شكّلا عنصرين مهمّين في فيلم Los amantes pasajeros “العشّاق العابرون” (2013). ولكن لم يُمنحا الانتباهَ الكافي، وتمّ تجاهلُ الفيلم كليًّا… وربما ببساطة لأنّه كان فيلمًا سيّئًا!

* وما هو تموضعك السياسيّ على الصعيد الشخصيّ؟

** أنا مواطنٌ أنتمي إلى اليسار، ولكنني لست مخرجًا سينمائيًّا سياسيًّا. ككاتب سيناريو ومُخرج، يقلقني الكائنُ البشريّ بكليّته. والتزامي يعني خلقَ شخصيّات حرّة تتمتّع باستقلاليّة أخلاقيّة، بغضّ النظر عن الطبقة الاجتماعيّة التي تنتمي إليها، أو أيّ نشاطٍ تمارسه؛ فربّات البيوت في أفلامي هنّ نساءٌ حرَّات، والأمر نفسُه ينطبق على القساوسة. وعندما أتحدّث عن الاستقلاليّة الأخلاقيّة، فإنّني أقصد حريّة الأفراد وحقَّهم في خياراتهم التي تمليها طبيعتُنا المتعلّقة بالنوع الاجتماعيّ (الجندر) والسلوك الأخلاقيّ (الاتيكا)؛ أيْ طبيعتنا المرتبطة بالجنسانيّة. لقد حفلتْ أفلامي بشخصيّات تنتمي، على نحو طبيعيّ، إلى مروحة واسعة من هذه التوجّهات والهويّات، متجاوزةً بذلك حصرَ خياراتها ضمن قضيّة تقليعة أو موضة.

حول هذا الموضوع، أتذكّر أنني في الماضي، في مقابلات عدّة، كنتُ أُضطرّ إلى شرح الفارق بين معنى transexualidad “التحول الجنسي” والـ travestismo “لبس زيّ الجنس الآخر.” صدّقوني، إلى وقت قريب جدًّا، كان الصحفيون أنفسُهم يرتكبون الخطأ في تحديد الفارق بين هذين المفهوميْن.

* في كثير من أفلامك هاجسٌ مشترك مع سينما المخرج الأمريكيّ بريان دي بالما، الذي صرّح بأنّه شديد الاعجاب بفعلك السينمائيّ. هل الإعجاب متبادل؟

** سأخيّب ظنّكم: هناك مراحل أعشقها للمخرج بريان دي بالما، وأخرى يضعف اهتمامي بها. أفلام مثل Carlito´s Way “طريق كارليتو” (1993)، وScarface “الوجه ذو الندبة” (1983)، وBody Double “جسد مضاعف” (1984)، وObsession “هاجس” (1976)، وSisters “الشقيقتان” (1973)… جميعُها أفلامٌ أعود إليها مرّاتٍ ومرّات. أما الأفلام الأخرى الأقرب عهدًا فإنّ إعجابي بها أقلُّ من سابقتها. على سبيل الذكر، رأيتُ فيلم Femme Fatale “المرأة المغوية” (2002) في مهرجان كان، ولم يعجبْني على الإطلاق. ومن حينها لا أتابعه كثيرًا.

* هل حصل معك الشيء ذاته مع مخرجين آخرين؟

** نعم، مع المخرج الفرنسيّ كلود شابرول مثلًا. كان شابرول يفتنني بمرحلته الفنيّة أواخرَ الستينيّات وبداية السبعينيّات. ولكنّ الوهن أصاب أفلامَه مع التقدّم في عقد السبعينيّات. واعتبارًا من تلك الفترة لم أعد أشعر بقربه الشديد مني. هذا الوهن الفنيّ وصلني مع فيلمه Nada، إنتاج سنة 1974، وهو مأخوذ عن رواية لجان باتريك مانتشيت، الأمر الذي جعلني أتوقع أن أُعجب بالفيلم حينها، ولكنّ الأمر كان عكس توقّعاتي. إلّا أنّ بعض أفلام شابرول المـتأخّرة أعادتني إلى الاهتمام به مجدّدًا، ولكن لم أعد أتماهى معها مثل أفلامه السابقة كـ La Femme infidèle “المرأة الخائنة” (1969)، وLe Boucher “الجزار” (1970)، و Juste avant la nuit “مباشرةً قبل حلول الليل” (1971).

* بالعودة إلى الحديث عن المخرج بريان دي بالما. في فيلم Passion “شغف” (2012) تعاقد مع مدير التصوير الذي تتعامل معه أنت عادةً: خوسيه لويس الكاينه. وحينما سألنا دي بالما عن السبب، أجاب بأنّك “تعرف كيف تصوّر النساء.”

** أحقًّا قال ذلك؟! يا للغرابة! لست واعيًا تمامًا لهذا الأمر. وكلّ ما أستطيع قوله هو أنّني أصارع مدير التصوير من أجل أن يهتمّ بتصوير جمال الممثلين عمومًا، وفي أيّ مشهد، سواء خصّ الأمر الرجال أو النساء. وخوسيه لويس الكاينه يعرف حرفته جيّدًا. وأذكر أنّني في يوم من الأيّام حُتّم علي التخلّي عن مدير تصوير لهذا السبب.

* ولماذا يصعب على مدير تصوير أن يصوّر جمالَ الممثلين والممثلات؟

** سأشرح لكم الأمر الذي يُطرح على بعض المصوّرين. (يرسم على صفحة في دفتره مخطَّطًا لبلاتوه، ويشير إلى منابع الضوء). هناك إضاءة عامّة للمشهد تُستخدم فيه اللقطاتُ الطويلة. وفي هذه الإضاءة تبدو حِرَفيّةُ مدير التصوير العالية، لأنّها الإضاءة التي يمكن توظيفُها لخلق المناخ (الفضاء الأثيريّ) المشهديّ. وهذا الفضاء أمر رئيس في المناظر العامّة، وعلى نحو خاصّ في المناظر الداخليّة. ولإبراز حِرَفيّته، يحاول مديرُ التصوير تحديدَ هويّة الفضاء جيّدًا، خصوصًا حين يتعلّق الأمر بمناخ “قاسٍ” وبتناقضات دراميّة متعدّدة. هذا المناخ القاسي لا يضرّ بالممثل الذكر، بل على العكس: إضاءة قوية تقابَل بأخرى متناقضة، أو حتى بإضاءة ضبابيّة، يمكن أن تَهَبَ الشخصيّةَ التي يؤدّيها الممثلُ قوةً، إلّا أنّ الأمر نفسه يضرّ بالممثلة.

ولذلك أطلبُ إلى مدير التصوير أن ينتبه، وإنْ تعلّق الأمر بضرورةٍ تحتّمها اللقطاتُ العامة، أو إضاءةُ المشاهد المرعبة، أو الإضاءةُ التعبيرية، إلى أن لا يمحو محيّا وجه البطلة. بالتأكيد سيكون أمرًا حسنًا إن استطاع مديرُ التصوير فعلَ ذلك؛ وأكثر راحة هو ألّا يفعله ــــ إلّا أن ذلك يعني استعبادَ الممثلة كما يحدث عادةً بسبب ترجيح كفّة الإضاءة العامّة على حسابها.

* هل الأفضلية بالنسبة إليك أن يصوَّر الممثلون بشكل جميل؟

** أكثر من أفضليّة! هو واجبٌ أخلاقيّ! يجب أن تقدَّر جماليّةُ أبطال السينما؛ حتى لو تعلّق الأمر بـ”أحدب نوتردام،” فلا بدّ من البحث عن الزاوية الأكثر تعبيرًا من الناحية الجماليّة. هناك نساءٌ بديعات على مساحة الشاشة رغم أنهنّ لسن ربّات حسن وجمال على نحو خاصّ. وأذكر منهنّ، على سبيل المثال، مريل ستريب، وكيت بلانشيت، وحتى روني مارا. مع ممثّلات من هذه الشاكلة، عليك البحث عن الزاوية الأكثر تعبيرًا عن جماليّتهن بالنسبة إلى الفيلم. ولهذه الغاية ابتكر مديرُ التصوير خوسيه لويس الكاينه طريقةَ إضاءةٍ مفردة في فيلمMujeres al borde de un ataque de nervios “نساء على حافّة انهيار عصبيّ” (1988)، ووضعها في خدمة ممثّلة الفيلم كارمن ماورا، التي لم تكن شابّةً وقتَ التصوير؛ فهو يعرف أنّ البطلة في الكوميديا يجب أن تكون جميلة حتمًا، بل أجمل ممّا هي عليه في الواقع.

من المثير للانتباه أنّ بريان دي بالما قال ما أشرتم إليه سابقًا لأنّه في فيلمه “شغف” تعامل مع مثل هذا النوع من الممثلات ذوات الصورة الصعبة، كالممثلة السويديّة نومي رابيس؛ فرغم أنّها مثيرة جسديًّا فإنّ تصويرها في الفيلم يشكّل تحدّيًا لمدير التصوير، ولكنْ ليس بالنسبة إلى مدير تصوير جيّد وقادر على تحقيق المنشود من اللقطة.

مثال آخر يمكن مصادفته لدى الممثلة الإسبانيّة روسي دي بالما، التي يجذب محيّا وجهها الكاميرا؛ فلكلّ حدقة في عينيها لون يختلف عن الأخرى، وينحرف أنفها باتجاهات متباينة. وإذا أُطّر وجهها في الجانب المناسب تحوّل إلى وجه مؤثّر لا يمكن نسيانُه على الإطلاق. وها هي امرأة تدعى إلى كلّ سهرة فنيّة، وأفضل المصورين الفوتوغرافيين يشيدون بها باستمرار.

* تحدثت عن شابرول. ما هي وجهة نظرك حيال ممثلات “الموجة الجديدة” في فرنسا؟

** بالنسبة إلى مخرجي “الموجة الجديدة” كان الأمرُ بسيطًا: كانوا يبحثون عن الفتيات الأجمل. هل تعتقد أنّ جان لوك غودار كان يهتمّ بتصوير فتاة “بشعة” تتميّز بإمكانيّاتها التعبيريّة القويّة وحِرفيّتها المرموقة؟! مستحيل! كان يُخرج عمله الفنيّ مع الفتاة الأجمل في فرنسا في لحظة الفيلم الراهنة، وإن أمكن مع الفتاة الأكثر شبابًا. إضافةً إلى كل ذلك كان مخرجو “الموجة الجديدة” يُخضعون البطلة لمسار تحضيريّ حتى الوقوع في غرامها. وأعتقد أنّ الممثلة الفرنسيّة آنا كارينا بدعة جماليّة في جميع أفلام غودار. وفي معرض الحديث هنا، أشير إلى أنّ روبرت بريسون كان افتتح تيّارًا فنيًّا مختلفًا تمامًا، وبتقشف أكبر. ومن المهمّ رؤية حضور الكاتبة والمخرجة والممثلة آن فيازيمسكي في أفلام غودار وبريسون؛ بالمناسبة أعشق كتابيْها حولهما: Jeune fille (وفيه تحكي عن بدايات عملها في السينما مع بريسون، الطبعة الأولى 2007)، وUne année studieuse (وفيه تسرد معرفتها العميقة بعمل غودار، الطبعة الأولى 2012). وتمكّنت فيازيمسكي من تأكيد الجانب الأسطوريّ لكلّ من هذين المخرجين السينمائيين العظيمين، ولكنها لم تغفل الحديث عن أسرار عملهما.

حلمي، في يوم من الأيام، أن يُقْدم أحدُهم على إصدار كتاب عنّي، مثل الذي كتبته فيازيمسكي عن غودار؛ كتاب يقول أشياء فظيعة عنّي، ولكنه يحكي كذلك كيف صُنعتْ كلّ لقطة من أفلامنا؛ فأنا أنسى مثل هذه الأشياء، لأنني خلال التصوير أعيش نوعًا من الواقع المختلف.

* في أفلامك السينمائيّة، وبخاصّةٍ في البدايات، يمكن تنفُّس حياة الشارع، إلى الحدّ الذي تُدرج فيها شخوصًا من الليل المدريديّ ممثلين فيها.

** المفتاح يكمن أنني حين أعمل مع ممثلين غير محترفين، فإنّني أعطيهم أدوارًا تشبههم في حياتهم الحيّة الواقعيّة. بالطبع لا قدرة لجميع الناس على أداء دورهم الواقعيّ وشدِّ اهتمام المتفرّج؛ فالأمر يتعلق بالميزة التي يمتلكها كلُّ فرد منهم. من ناحيتي أقول إنّ الحظ حالفني مع أفضل الممثّلات العفويّات: أمي! لم تحفظ أمي أيّ احترام للكاميرا. وكانت تأتي للتصوير كي تقضي اليوم برفقتي. ولأنها كانت ملكة الشارع، فلم يكن صعبًا عليها أن تمثل أدوارًا متكيّفة مع طبيعتها. ولكن، على سبيل المثال، ليس هناك أيٌّ دور في فيلمي الأخير “خوليتا” (2016) قابل لأن تؤدّيه ممثلة غير محترفة، لأنه فيلم درامي يتطلب أداءً احترافيًّا وسيطرةً حقيقيّةً على أدوات الممثل كافّةً.

* وأيّ نوع من الأفلام سيكون أسهلَ أن تلجأ فيه إلى الناس العاديين من أجل أداء شخصيّتهم الحياتيّة في دور فنيّ؟

** سأقدّم لكم مثالًا على ما أقول. عندما احتاج بازوليني في أفلامه إلى امرأةٍ بديعةٍ مرهفة، امرأةٍ تمثّل أوجَ الرقيّ، استدعى سيلفانا مانغانو. في المقابل، حين أراد اختيارَ الشخصية الذكريّة لأداء أدوارها الواقعيّة في أفلامه وحياته، بحث عنها بين فتيان الشارع؛ وهذا أمر منطقيّ لأنّ ابن الشارع هو من يستطيع أن يمثل دورَ ابن آنا مانياني.

وإليكم مثالًا أكثر راهنيّةً. في فيلم El hijo de Saul “ابن شاؤول” (2015)، عثر المُخرجُ الهنغاريّ لازلو نيميس على الممثّل الذي كان يبحث عنه، وعن نظراته التي كان يَنْشد نقلَها إلى فيلمه، في الشارع. وهاكم مثالًا آخر، في فيلم The Act of Killing “فعلُ القتل” (2012) للمخرج جوشوا أوبنهايمر، حيث يتحتّم على الشخص الذي يؤدّي دوره الحياتيّ في الفيلم الوثائقيّ أن يؤدّي دورَه داخل مقطع وهميّ كذلك.

أما ما أفعله أنا فهو جمعُهم معًا، محترفين وغير محترفين، في عملي الفنيّ. حسنًا، ما الخطورة في ذلك؟

من المحتمل أن يشعر الممثلُ المحترِف بالتشوّش أمام إيقاع الممثل العفويّ غير المحترِف. فهو يرى نفسه فجأةً أمام عنصر حيّ يتوقّع منه فعل أيَّ شيء. وعليه، فإنّه يتعين على الممثل المحترف أن يعرف كيف يتكيّف، وكيف تكون ردة فعله، حتى الانتهاء [من التمثيل] بشرف.. إنه تحدٍّ!

الأمر يشبه المشهد الذي يؤدّي فيه ممثلٌ ناضح دوره مع طفل: إذا كان الطفل يعرف كيف يمثّل ويحقّق لقطة جيدة، فليس على الممثل الناضج أن يقوم بأيّ جهد. فتمثيل الطفل لا يمكن تجاوزه في هذه الحالة، والممثّل الناضح يكيّف أداءه مع ما يعطى له من قبل الطفل.

* بعض ممثلاتك المحترفات يبدين قابليّةً أقلّ لتغيير أدائهنّ، ويتبدّلن على نحو بسيط من دور إلى آخر. كيف تفسّر ذلك؟

** لنأخذ الممثلة الإسبانيّة فيكتوريا أبريل نموذجًا. تجاوزًا، هي تقترب إلى حدٍّ ما من غريتا غابرو؛ فهي من الممثّلات اللواتي يمتلكن “مقياسًا ذاتيًّا” قويًّا يخصّهنّ. وهنا تأتي مهمّتك كمُخرج في إعادة تكييف كلّ شيء بالتوافق مع مقياسهنّ، وقوةِ حضورهنّ المادية الجسدية؛ فهنّ مختلفات حتى في طريقة مشيهنّ. ممثّلات مثل غريتا غاربو، أو كاثرين هيبورن، أو مارلين ديتريش، استطعن تكريس قيمهنّ الجماليّة القويّة والاستثنائيّة أمام عدسة الكاميرا. أما السرّ فيكمن في زاويا وجوههنّ وكيفيّة التركيز عليها. إلى جانب ذلك، فإنّ مارلين ديتريش عرفتْ كيف تستثمر الفنّ التشكيليّ على مدار مساحة الشاشة، إلى الحدّ الذي كانت تدير فيه الإضاءةَ الخاصّةَ بها في الفيلم. هكذا، تجاوز فعلُهنّ التمثيليّ معنى “الحريّة في مواجهة التقاليد،” لأنّهنّ كنّ معنى التحدّي نفسه: تحدٍّ يُنجز ابتداءً من القمّة، من قِبل نساءٍ فاتنات، يكفي النظرُ إليهنّ على خلقهنّ لسحرهنّ الآسر على الفور.

في حاضرنا، لن يتمّ التردّد لحظةً في التعاقد مع نساءٍ كمارلين ديتريش وكاثرين هيبورن من أجل العمل معهنّ كموديلات، ولكنهنّ في مرحلتهنّ الزمنيّة كنّ سابقاتٍ لعصرهنّ. جمالهنّ وشخصيّتهنّ كانا حاسميْن بكلّ المعاني؛ وجاذبيتهن للكاميرا كانت مختلفة تمامًا عن الجميلات الأخريات مثل انغريد بيرغمان. ومن نافل القول إنّه لا يمكن التعامل بشكل متساو عند تصوير امرأة ذات وجه متعدد الزوايا، وأخرى مدوّرة الوجه.

* هل ترجّح موضعة الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروث إلى جانب انغريد بيرغمان؟

** هو أمر صعب! بينيلوبي كروث أكثر جمالًا من أن تدخل أيّة مقارنة. هي مدوّرةُ الوجه في فيلم Volver “العودة” (2006)، وهي بطبيعتها امرأة لطيفة؛ أمّا في فيلم Los abrazos rotos “العناق المبتور” (2009) فوجهها حادّ الزوايا. هي تمتلك الجانبين، ولديها هاتان الشخصيتان المتناقضتان تقريبًا. إنها تمتلك شيئًا من استدارة الوجه رغم أنها نحيلة. وخاصّيّة الاستدارة هذه مهمّة جدًّا في وجه الممثلة، وعلى نحو خاصّ في وجنتيها.

هناك ممثلات قديرات لم يُعتبرن جميلات على الإطلاق بسبب خدودهنّ المدوّرة. وهذه الملامح، التي ليست عيبًا في حدّ ذاتها، سبّبتْ لهنّ إدانة بعض السينمائيين، بحصرهنّ في أدوار الإثارة thrillers في “السينما السوداء” أو الـ film noir. فكّروا بالممثلة غلوريا غراهام، أو الممثلة والمخرجة إيدا لوبينو، في قولي هذا.

الممثّل لي مارفين في فيلم The Big Heat، إنتاج 1953، للمخرج فريتز لانغ، لم يكن ليرمي فنجانَ قهوةٍ مغليّةٍ على وجه غريس كيلي، أو آفا غاردنر، أو حتى على وجه لانا تارنر، ولكنّ فنجان القهوة الحارقة كان سيُرمى على وجه غلوريا غراهام!

بهذا المعنى، فإنّه من المثير للفضول أنّ الممثلتيْن غلوريا غراهام وإيدا لوبينو انتشَلهما لبعض الوقت المخرجُ الأميركيّ نيكولاس راي. حتى إنّه تزوّج غلوريا غراهام وأعطاها أدوارًا تبتعد عن التصنيف التقليديّ لخدّيْها المدوّريْن؛ فمثّلتْ في فيلم In a Lonely Place “في مكان منعزل” (1950)؛ أما إيدا لوبينو فمثّلتْ في On Dangerous Ground “في أرض خطرة” (1951)، وهما فيلمان أعبدهما لهذا المخرج الذي يحفّزني.

الممثلة أودري توتر كذلك تنتمي إلى هذا الفريق من الممثلات. فقد صُنّفتْ حصريًّا في سلسلة “الأفلام السوداء” أو الـ film noir. وأجرؤ على إضافة باربرا ستانويك إلى هذا القائمة؛ فهي ممثلة قديرة ذات حضور مخيف؛ ممثّلة قادرة على تحويل دراما عائليّة مثل Clash by Night، إنتاج 1952، لفريتز لانغ إلى إثارة موتّرة thriller. حسنًا، أفترضُ أنّ إدارة فريتز لانغ الإخراجيّة كان لها دور مؤثّر كذلك.

* من هنّ اليوم وريثاتُ تلك الممثلات بوجناتٍ مدوّرة؟

** الأميركيتان جينيفر لورنس وميشيل وليامز، والبريطانيّة كاري موليغان، يمكن أن يكنّ ملكاتٍ في القريب العاجل لنوعٍ تمثيليّ نبيل مثل “السينما السوداء” film noir. وأتمنّى على كتّاب السيناريو أن يكونوا من مقام هؤلاء السيّدات العظيمات.

* بمناسبة الحديث عن انغريد بيرغمان، لم نعتد سماعَ ذكرك لها. لماذا؟!

** سؤال غريب، لماذا؟! بالفعل لم أذكرْها كثيرًا في أحاديثي كما هو حال ممثّلاتي المفضّلات الأخريات، ولكنّها من أكثر الممثلات اللواتي أقتبس مشاهدَ لهنّ في أفلامي. على سبيل المثال في فيلم “العناق المبتور” يَظهر لها مشهد مقتبس من Viaggio in Italia “رحلة إلى ايطاليا” (1954). كذلك الأمر في فيلم Tacones lejanos “كعوب عالية” (1991)، إذ حين تحاول الممثلة فيكتوريا أبريل أن تحكي ما حدث لها تلجأ إلى سرد مشهدٍ من “سوناتا الخريف” (1978) تظهر فيه انغريد بيرغمان وايف أولمان. وهذا يدلّ على أنني أعتبر انغريد بيرغمان وجهًا مهمًّا من وجوه السينما. والسينما تساعدنا على سرد أنفسنا وشرحها أكثر ممّا نفعله نحن.

أحيانًا من أجل تفسير الحياة، أو تفسيرنا لأنفسنا، يَسْهل أن نحكي مشهدًا سينمائيًّا كما لو أنّه شيء من سرديّات يومياتنا.

* تصوّر بينيلوبي كروث برغبة في أفلامك. هل هي رغبة شخصيّة؟

** نعم! أعترفُ أنّها رغبة شخصيّة. رغبتُ فيها كثيرًا. الآن أستطيع قولَ هذا الأمر من دون أيّ شعور بالحياء. في أثناء تصوير فيلم “العودة،” الذي أضحى اليوم بعيدًا زمنيًّا، كانت رغبتي الجامحة فيها قد وصلتْ إلى أوجها. ولحسن الحظ بقيتْ رغبتي هناك مع تلك الأيام… (يتأمّل). حسنًا، في بعض الأحيان لم يكن لدى بينيلوبي كروث أيُّ ارتباط عاطفيّ. فعلًا من الأفضل أنّ الأمور تمّت على هذا النحو. فأنا لم تربطني على الإطلاق أيّةُ علاقة عاطفيّة بأيّ ممثّل في أفلامي. أما بالنسبة إلى بعض المخرجين فالأمر يختلف، وهناك الكثير من الأمثلة على هذه العلاقات، حتى إنّ بعضهم أخرج أفضلَ أفلامه برفقة النساء اللواتي تقاسم معهن العيشَ في الواقع. ولاحقًا، كلّما كان حديثُهم عنهنّ يسوء، فذلك كان يعني أنهنّ كنّ من أفضل الممثّلات. مخرجون مثل: جون كاسافيتز، انغمار بيرغمان، وودي آلن. أما أنا فلا!

تصوّروا أن يستيقظ المرء في السرير صباحًا مع الشخص الذي سيعمل برفقته أثناء إخراج الفيلم بعد الظهر! هو أمر لا أودّ أن أعيشه. لا أريد أن أخلط بين هذين الشيئين، ولم أخلط بينهما على الإطلاق!

* هل تجاوزتَ حدودَ سلطتك، أو تظنّ أنك ذهبتَ بسلطتك بعيدًا، في أحد أفلامك؟

** يوجد اتفاق غير معلن ويجب احترامُه بين المُخرج والممثلين. القضيّة حسّاسة جدًّا. فالممثّلون، شاؤوا أمْ أبوْا، ومهما بلغوا من جودة، عراةٌ في حضرة المُخرج. والمُخرج يرى كلّ شيء: طريقة لمس أحدهم للآخر، نظرتَه، مشيتَه… كلها يبوح بكلّ شيء عنهم. وعلى المخرج أن يكون حسّاسًا في التعامل، وألّا يتدخّل في تلك النواحي التي تطاول خصوصيّات الممثّل رغم مشاهدته لها. لقد تمسّكتُ دائمًا باحترام هذه النواحي مع الممثّلين. وقد حالفني الحظّ بالعمل مع ممثلين كرماء إلى الحدّ الذي لم أشعر معه أبدًا أنّهم تجاوزوا اتفاقنا غيرَ المعلن. اللهمّ باستثناء إحدى المرات، ولن أذكر اسمَ الممثل؛ فقد حكينا عن الفيلم المقصود خلال هذه المقابلة. في هذه الحالة لم يكن الممثّل البطل مستعدًّا للقيام بأيّ شيء يمليه عليه السيناريو؛ إضافةً لأنه كان يمرض، والأمر لم يكن يتعلّق بنزوة.

أما الحالة الوحيدة التي تولَّدَ لديّ فيها الإحساسُ بأنّني ذهبتُ بعيدًا، فكانت خلال تصوير فيلم “ماذا فعلتُ لأستحقّ هذا.” وأقصد المشهد الذي تأخذ فيه الممثلة كارمن ماورا ابنَها إلى طبيب الأسنان، ويؤدّيه الممثّل خابيير غوروتشاغا. في المشهد يُرى الطبيبُ وهو يتعامل مع الصبيّ بشكلٍ مفارقٍ للحشمة؛ ومباشرةً في اللقطة التالية تظهر كارمن ماورا وكأنّها تتخلّى عن ابنها وتتركه لمصيره. في تلك الحالة كان لديّ الإحساس بأنّني أستغلّ قدرتي الحكائيّة.

اللعنة لو أنّ التسجيل الأول للمشهد كان سيّئًا، لم أكن لأعيد الكرّة؛ فالأطفال بالنسبة إليّ هم خطّ الحشمة الأحمر. وفي كل الأحوال، يستطيع المخرجُ البحثَ عن حلول من دون حضورهم الفعلي أثناء تصوير المشهد المعنيّ.

الأمر ينطبق على مشهد آخر في “التربية السيّئة.” والمشهد يخصّ صبييْن يحْضران فيلمًا بطلتُه سارة مونتيل، وهما مثليّان رغم جهلهما بذلك. أثناء تصوير المشهد عليهما ممارسة العادة السرّيّة، وهما يشاهدان فيلمًا لإحدى ممثّلاتهما الأيقونيّة. في تلك الحالة، ورغم أنّهما كانا يبلغان من العمر 12 سنة، وكان لديهما مُساعدٌ خاصّ يعينهما أثناء التصوير، فإنّ اللحظة التي كان عليّ أن أطلب فيها منهما تحريكَ ذراعيْهما بشكل محدّد قد كانت معقّدة بما فيه الكفاية. اذا لبثا بلا حراك يتطلّعان نحوي، كما لو أنّهما لم يفهما المقصود. في تلك اللحظة تدخّل المساعد وقال لهما: “حرّكا ذراعيْكما كما لو أنّكما تمارسان العادة السرّيّة.” وفورًا سأل أحدُ الصبييْن: “هل نحرّكها كما لو أنّ أحدنا يمارس الفعل مع الآخر، أمْ وحده؟” حسنًا، هي قضيّة من الممكن تناولها، أيْ تصويرُ مشهد كهذا مع طفل في الثانية عشرة، رغم أنّ الكتف هي ما يظهر منه فقط. ولكنّني أعود إلى التأكيد أنّني شديدُ الحشمة مع هذا النوع من الحالات.

* هل حصلتْ معك مشاكل بسبب أحد المشاهد المفرطة على نحوٍ ما؟

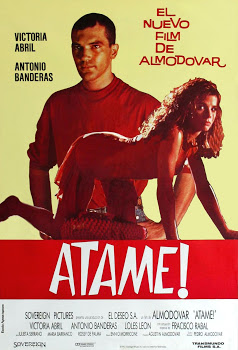

** نعم. في المشهد الحميم في فيلم Átame “قيّدْني” (1990)، الذي لم تكن وقائعُه كما بدت على الشاشة لأنّ كادر الصورة كان ضيّقًا جدًّا، وقريبًا من الممثليْن فكتوريا أبريل وأنطونيو بانديراس. جمعيّة MPAA (جمعية الفيلم الأميركيّ)، المعنيّة بتصنيف الأفلام حسب أعمار المشاهدين في الولايات المتحدة الأميركيّة، حكمتْ على المشهد بأنّه حميم، ووضعت الفيلم في خانة الـX“for love making scene with real penetration”. والسبب يعود إلى الأداء المهيِّج لأنطونيو بانديراس وفيكتوريا أبريل في تلك اللحظة، رغم أنّ تصوير المشهد لم يتضمّن أيّ تعامل عضويّ جسديّ على الإطلاق. وعليه صعب على المصوِّر ألفريو مايو متابعتهما بلقطة قريبة جدًّا أثناء انزياح حركتهما وأدائهما الشديد الحرارة. وبدلًا من رشّ نقاطٍ اصطناعيّة توحي بتعرّق أنطونيو بانديراس، الأمرُ الذي لست ضده ما دامت السينما حيلةً أصلًا، فقد قرّرتُ أن أتابعهما طوال اليوم بلقطةٍ طويلةٍ من دون قطْع، وكانت المحصّلة تسع لقطات، اعتمدتُ التاسعة منها. وعليه فقد كانت تنهّداتُ أنطونيو بانديراس في هذا المشهد حقيقيّة، والتعرّقُ الذي ينزّ منه كذلك، والتقطيباتُ التي تُرى على وجهه واقعيّةً تمامًا وتُماثل تلك التي ترتسم على الوجه خلال العمليّة الجنسيّة الحميمة، والتي يمكن أن تشبه الإحساسَ بالألم. كلّ ذلك لا يخالف المنطق ما دمنا كنّا نصوّر لمدة تسع ساعات بلا توقف!

*في معرض الحديث هنا، هل كانت “لا موبيدا” La Movida Madrileña لحظةَ انعتاقٍ جنسيّ؟

** تمامًا. نشاط لاموبيدا الجنسانيّ تفجّر فعليًّا في لحظةٍ محدّدة، ودام خمسة أشهر متواصلة. خمسة أشهر لم تتوقف فيها مدريدُ الشابّة عن ممارسة الجنس. بالمعنى المباشر للكلمة، تحقّق ذلك بفضل الخليط الكيماويّ المنشِّط المسكالين mezcalina الذي كان يصنَّع في مخابر مدينة بالنسيا، ويختلف عمّا كان يركّب في المكسيك. ويمتاز هذا الخليط بأفضل خصائص الهيرويين والكوكايين؛ فهو لا يحضّ على التنشيط المفرِط لاحتواء تركيبه على عاملٍ مساعدٍ على الاسترخاء، ولكنه يحافظ على حالة الانتصاب لساعات (يشدّ على قبضة يده).

حقًّا، في تلك اللحظات الليليّة حين يبدأ السهارى بإلقاء عباراتهم غير المحتملة، ناهيكم بمدى إدراكهم لما يتفوّهون به، فإنّ خليط المسكالين كفيلٌ بأن يُشعرني بأنّني أتكلّم مع أفضل متحدّث في العالم، وأتحوّل إلى آذان صاغية مشدودة إليه، وأشاركه الحديثَ كيفما اتفق، لأنّ الاسترخاء يهيمن على كلّ شيء وعلى نحو أكمل، كما لو كنت تتحدّث إلى أنينا لووس وأنت غايةٌ في الاستنارة، ومطلق الإدراك الواعي؛ إضافةً إلى أنّ هذا المزيج كفل رضاك جنسيًّا لساعات طويلة.

واحدٌ من مؤثّرات تعاطي هذا المركّب هو ارتيادي لتلك الليالي، إلى اليوم الذي قرّرتُ فيه ـــــ بين ليلة وضحاها ـــــ عدمَ الخروج للتعاطي، وبقرار جذريّ حاسم. من حسن الحظ أنني قرّرتُ عدم السهر، خصوصًا أنني لم أكن أحتمل ما كان يُعطى لي في تلك السهرات.

بعدها بدأوا بتصنيع مركّبٍ آخر في مدريد وإنْ أقلّ جودةً. وذات يوم بلغتِ الشرطةَ وشايةٌ بشأن مصنع بالنسيا، فأُغلقَ. ووضع ذلك نقطةَ النهاية لتجربتي تلك، وهي تجربة دامت فترةً قصيرة. وبعدها بدأتْ تختفي مركّباتُ المخدِّرات بأنواعها كافّةً، التي لم أصل إلى تجربتها قطّ. ويبدو أنها تعود من جديد، وإنْ بشكل سرّيّ.

* إضافة إلى خلطة المسكالين، ما الذي شكّل وقودًا لك في تلك المرحلة؟

** لا شيء آخر. فأنا لم أشرب الكحول قطّ؛ وهو ما يثير سخريةَ البعض، خصوصًا لأننا عائلة تزرع الكرمة، وأخي يخمّر النبيذ، وأنا نشأتُ على رائحة الخمر منذ كان عمري سنتيْن. ربما لهذا السبب لديّ مشكلة مع شرب الكحول. لم أحتمل شربه على الإطلاق؛ فأنا أشعر بحساسيّة مباشرة منه، ولا أحبّه. [كنت أكتفي] بشيء من الشامبانيا قبل مزجها بالمسكالين، وسمّيناها “ماء بلنسيا،” وذكرها فيلمُ “العشّاق العابرون.” كان كحولًا خفيفًا، وطعمُ الفاكهة فيه جعله نكِهًا.

* هل كان للمخدِّرات أثرٌ في فعلك الإبداعيّ؟

** كان لها أثر في مرحلة “لاموبيدا” في الأسطوانات الموسيقيّة التي أصدرناها، كذلك في نصوص كتاب Patty Diphusa، الذي يتناول مشاهدَ كثيرةً تحدث في الحمّامات والغرف، وهي مشاهدُ جنسيّة خالصة. وبالمناسبة فقد سبّب لي هذا الكتاب الكثير من المتاعب حين ترجمته.

* حسنًا، تعترف أنّ أعمالك تصعب على الترجمة؟

** نعم، والأسوأ هو الدوبلاج. الدوبلاج موروثٌ من المرحلة النازيّة، ولعلّه الإرث الثقافيّ الوحيد المتبقّي من النازيّة بعد عمليّات التطهير التي حصلتْ. وأعتقد فعليًّا أنّ هناك أماكنَ لم يشاهد فيها الناسُ أفلامي بسبب الدوبلاج. ويجانب الصوابَ القولُ إنني أعمل كثيرًا على موسيقيّة الحوارات، وأُجبر الممثلين على القيام بتدريبات أشرحُ لهم من خلالها بالتفصيل كيف أريد أن يلفظوا الكلمات. ولا يروق لي المزجُ بين اللهجات المختلفة، وأحبُّ اللهجة والأداء الذي يبدو في أفلامي. أما اللهجة الكتلانيّة، واللهجة الخاصّة بأهل جزر الكناري، أو لهجات أميركا اللاتينيّة فتجعلني أضطرب.

*وهل هذا هو سبب عدم تعاونك مع ممثّلين أجانب يتقنون الإسبانيّة، ما دامت الفرصة واتتك للعمل في هوليوود مرات عدّة؟

** هذا محتمل! والأمر مؤسف في ما يتعلّق ببعض الممثّلين. على سبيل المثال، كان سيفرحني كثيرًا لو عملتُ مع كاترين دونوف. ولكنّي لن أكون قادرًا على إخراج فيلم بالفرنسيّة، بل أنا لا أتقن الفرنسيّة على النحو الكافي. ولكنْ بالإنكليزيّة نعم، وكان لديّ مشروعُ فيلم في إحدى المرات.

بالنسبة إلى كاترين دونوف، ورغمًا عن إعجابي بدونوف الأسطوريّة في عقد الستينيّات بالطبع، فإنّه يتوجّب عليّ القول إنّ ما يثير اهتمامي أكثر هو كاترين دونوف الناضجة. أمر لا يصدّق أن تنظر إلى إحداهنّ، مكرّسة أيقونة منذ فلمي Les Parapluies de Cherbourg “مظلات شيربوغ” (1964)، وRépulsion، إنتاج 1965، كيف تتحوّل مع التقدم في العمر إلى مخلوق أكثر روعةً وإلى ممثلة استثنائيّة.

* الشيء بالشيء يُذكر: أفلامك تجعلنا نفكر عادةً بالمخرج الفرنسيّ Jacques Demy…

** قولوا إنّه أخي التوأم! فيلمُه La Baie des Anges “خليج الملائكة” (1963) أحدُ الأفلام المهمّة جدًّا بالنسبة إليّ. ولو وُجد فيلمٌ تمنّيتُ بسرورٍ إخراجَه فسيكون Les Demoiselles de Rochefort “آنسات روشفور” (1967) لجاك ديمي برفقة كاترين دونوف وأختها فرانسواز دورلياك. حقًّا، إنه لشيء مثير للانتباه ذلك الذي يخصّ علاقتي بكاترين دونوف وفرانسواز دورلياك. ففيلم La peau douce “الجلد الناعم” (1964) للمخرج فرانسوا تروفو وبطولة فرانسواز دورلياك هو الفيلم الذي أفضّل رؤيتَه قبل النوم. وهو فيلم مرجعيّ بالنسبة إليّ، أنحني أمامه، أشاهده، وأعيد مشاهدتَه مرةً تلو مرّة.

لم أكن عادلًا مع جاك دمي حين ذهبتُ إلى فرنسا ولم أشر إلى تأثيره المهمّ في أفلامي السينمائيّة. الأمر نفسه حصل مع بوريس فيان في ما يخصّ مؤثّره الأدبيّ، الفرنسيّ الخالص، المتجذّر في شخصي.

* هل هناك من سينما فرنسيّة أخرى أثّرتْ فيك؟

** السينما الفرنسيّة ما قبل الحرب. جان رنوار، ماكس أوفولس. وأجدُ نفسي أتماهى إلى درجةٍ تخيفني مع فيلم Hôtel du Nord، من إنتاج سنة 1938، للمخرج مارسيل كارنيه. ومن المثير للسخرية أنّ هذا الفيلم وصل إلى إسبانيا بعد عقود من إخراجه. منطقيًّا فإنّ مؤثِّر السورياليين والدادئيين حاضرٌ أيضًا.

أمّا لو تطرّقنا إلى المؤثِّرات الأدبيّة في أفلامي فالقائمة تفرض الذهابَ بعيدًا إلى مؤلَّفات كتّابٍ من مقام هنري جيمس، وترومان كابوتي، وفرنسيس سكوت فيتزجيرالد، وإلى الإرشادات النسائيّة في مجلّات سنوات الثمانينيّات، مرورًا بالروائيّ الإسبانيّ بنيتو بيريث غالدوس، والروائيّة الأميركيّة أنيتا لووس، ومواطنتها كاتبة روايات الجريمة باتريشيا هايسميث…

* مع هذا التنوّع في المؤثِّرات، أوَيمكن التفكيرُ بجان لوك غودار؟

** لا تسيئوا فهمي: أعتقد أنه أمر حسن ألّا يتوقّف المرء عن فعل السينما، وأن يتابع تطوّرَه. وما سأقوله ليس من قبيل النقد. إنّ غودار كان يترك بصمته عليّ فعلًا، وهو الذي كان في الستينيات يُخرج فليمين أو ثلاثة أو أربعة في السنة. لقد كانت حقبة عظيمة بالنسبة إليّ.

غريبٌ ما حصل لي مع “الموجة الجديدة.” كثير من المخرجين الذين أعتبرهم أساتذتي كانوا قريبين نوعًا ما من “الموجة الجديدة،” ولكنْ من دون أن ينتموا إليها تمامًا، مثل المخرج وكاتب السيناريو كلود سوتيه، والمخرج جان بيير ميلفيل، وبخاصّةٍ في فيلمه Léon Morin, prêtre “ليون مورين الكاهن” (1961)، وكذلك لوي مال في فيلمه Ascenseur pour l’échafaud “مصعد إلى منّصة الإعدام” (1957). أما الممثّلة جان مورو فتجمعني بها علاقة خاصة جدًّا؛ فأنا معجب بها حتى الجنون على حدّ تعبير مغنّي الفلانكو. وأحسدُ كلَّ مُخرج قدر على العمل مع جان مورو، أو مع آنا كارينا، أو كاترين دونوف، أو فرانسواز دورلياك.

* أنت صديق المخرج دافيد لينش. هل ما يجمع بينكما يمكن أن يكون فكرةً محدّدةً عن الممثّلات؟!

** وتجمعنا تصفيفةُ الشعر كذلك! على نحو ما، مع دافيد لينش يجري معي ما يجري مع ترانتينو الذي أعرفه بشكل جيد أيضًا. لا أحد يمكنه القول إنّ أفلامي “لينشويّة” أو “ترانتينوويّة.” والعكس صحيح لحسن الحظّ!

فعلُ السينما يختلف فيما بيننا. لكنّي أقول، وبكلّ تواضع موجود في الدنيا، ولأنني أعتبرُهما مبدعيْن، إنّ شكل إخراجهما للحكايا التي يقصّونها، وتوظيفهما للموسيقى، شيء يتعلق بفنّ السينما ذاته على نحو كبير: احتفال بالسينما كعرض وكمتعة استفزازيّة، إضافةً إلى الاستغراق في الجانب الأكثر عتمةً في شخصيّاتهما. كلّ ذلك يتيح لي المجال لأن أتعرّف إلى نفسي في أعمالهما السينمائيّة.

تارنتينو أكثر أدبيّةً مني. أما لينش فعلى النقيض من ذلك، إذ لا يمْكن أحدًا أن يكون أبعدَ عن الأدب منه. ولكنّ مسار لينش السينمائيّ لا مكان له في صناعة السينما للأسف. ذلك أنّ فنّ السينما تطوّر أقلّ ممّا تطوّر فنُّ الرسم. ولينش هو مَن أدخل السينما إلى تخوم التجريد في ما يتعلّق بالكلمة، وجعل الصورة مستقلّةً عن الكلمة. فالصورة لديه تخلق القصّة في ذاتها (per se). كان من الواجب أن يُترك ليعمل في فيلم تجريديّ تمامًا؛ فعاطفتُه موجودة هناك. وأنا أشعر بأنّني أقربُ إلى فيلم Mulholand Drive “طريق مولهولاند” (2001) من فيلم Inland Empire (2006).

* ما رأيك في فيلم The Hateful 8 “الحاقدون الثمانية” (2015)؟

** هو فيلم مهمّ جدًّا. ويثير غضبي أن يتناولوا كوينتن تارانتينو الآن بهذا الفيلم. كما لو أنّ الدور يقع الآن على تارانتينو لتناوله بالكلام السيّء.

بعض نقّاد الفيلم كانوا من الغباء الفظيع بمكان! كيف يمكن نقدُه على استخدامه عدسة الـ70مليمترًا أثناء تصويره المشهد الداخليّ في كوخ؟ إنه فيلم يدلّ على إلهام مهول؛ فتارانتينو يجرب أشياء لم يعد لها وجودٌ في السينما تقريبًا. إضافةً إلى كلّ ذلك، ما الذي تعنيه المسرحية؟! وبناء عليه، من يكون جوزيف مانكيفيتش؟! أنا متأكد من أن مصير الفيلم سينتهي إلى العرض في برودوي. ومن المحتمل أن يقوم تارانتينو بالإخراج.

* تارنتينو صوّر فيلمه بـ70مليمترًا، ولكنك في “خوليتا” صوّرتَ بكاميرا رقميّة…

** نعم، وكان ذلك كابوسًا! حصلتْ معي مشاكل هائلة، وقبل أيّ شيء في ما يتعلّق بالألوان. إنّ علينا، نحن المخرجين الكثر الذين يعانون عقوبة التصوير بكاميرات الديجيتال، أن نشكّل تجمّعًا ندافع فيه عن وجود مختبر لتحميض الأفلام وإظهار النيغاتيف في كلّ بلد على الأقلّ. كما يجب إعلاءُ الصوت من أجل وضع السيلولويد celuloide ضمن تراث الإنسانيّة العالميّ بغية حمايته. لا يمكن أن تتصوروا ما يعنيه فقدانُه!

في فيلمي القادم سأعود إلى النيغاتيف، ولكنْ لا أعرف أين يمكن إظهار الفيلم. أنا بعيد كلَّ البعد عن أنصار القديم الرافضين للتقدّم، وخطابي ليس رجعيًّا، لكنْ تصوّروا: فجأةً، لن يكون للرسّامين الحقُّ في استعمال الألوان الزيتيّة في لوحاتهم. وشريطُ السيلولويد، مثل هذه الألوان الزيتية، هو أنبلُ الموادّ الفيلميّة. سابقًا كانت لدى مدير التصوير مستحلباتٌ متنوّعة وحساسيّات مختلفة، وأسرارُ المهنة جعلته على معرفة دقيقة بحساباتها. وكان العمل شكلًا من أشكال الحرفة اليدويّة، حيث يد المصوِّر تؤدّي دورًا أساسيًّا في تحقيقها.

* هل الديجتال أكثر اصطناعًا؟

** لم يكن السولولويد أكثر حقيقيّة. لا أقصد قولَ هذا. سيكون ذلك عاريًا تمامًا من الصحة. ولكنّ السيلولويد أكثر تعبيرًا. اللون في تقنيّة التكنيكولورtechnicolor، التي رغبتُ دومًا في إعادة استعمالها، هو مسألة كيماويّة، وتنويعات المستحلب لم تعد موجودة. في الثمانينيّات طلبتُ مساعدة مدير التصوير الإسبانيّ نستور ألمندروس في تأمينه، وأكّد لي أنّ الأمر غير ممكن. ونستور ألمندروس لم يكن ليستطيع أن يصوّر فيلم La Marquise d’O، إنتاج 1976، للمخرج إريك رومير، بكاميرا ديجيتال؛ فموضوع هذا الفيلم هو اللون: اللون الأبيض. وباستعمال الكاميرا الديجيتال، ولو كنت تتعامل مع أفضل مدير تصوير في العالم، فإنّ اللون الأبيض ليس لونًا، وإنّما منبعًا للضوء، وهو غير قابل لأن تتلاعب بدرجاته. السينما فعلٌ وردّةُ فعلٍ كيماويّة مع السولويد؛ كما أنها تمثيلٌ لشيء ما. أما الكاميرا الديجيتال فلا تناور جيدًا، وتنزع السحرَ عن الواقع التمثيليّ الذي تلتقطه الصورة.

أعود إلى المقارنة بفنّ الرسم. خذوا لوحةً زيتيّة. الألوان الزيتيّة بالنسبة إليّ هي أوج الألوان في التشكيل التصويريّ. إذا اقترب المرءُ من الألوان في قماش اللوحة لتأمُّلها، فسيبدأ بإبصار وتثمين حبكة القماش التي تتشرّب هذه الألوانَ، وسيستطيع التنبّؤ بسيرورة الريشة. أمّا كمالُ آلات التصرير الديجيتال فيمحو القدرةَ على رؤية هذه الحبكة. حسنًا، التقطْ صورةً بكاميرا التلفون: حتى لو استخدمتَ “الزوم” الأقصى، فالحقل البصريّ يبقى في بؤرة الضوء، ولا عمقَ في الصورة. أنا أريد أن أرى حبكةَ قماش اللوحة، خيوطًا تتقاطع وتتفارق. أريد أن أرى يدَ الرسّام… يد مدير التصوير.

الأخوان لوميير كانا يرسمان فوق الشريط السينمائيّ الخاصّ بأفلامهما. وعملي أنا يقترب من الرسّام لأنّني أقدّم أولويّةً للون على الكاميرا؛ اللون بكلّ درجاته، حتى أعثر على ما أريد. وأكره التفكير اليوم أنه يجب إنجاز الإضاءة في مرحلة ما بعد الانتاج.

* هل تغيّرتْ حياتك كثيرًا منذ سنوات “لاموبيدا” (الحراك المدريديّ)؟

لم يكن سرابًا ما عشناه في سنوات الثمانينيّات. كان واقعًا، وأجسادُنا مازالت تحتفظ بذاكرتها عنه. ورغم ذلك، فقد تغيّرتْ حياتي كثيرًا من حينها إلى الآن. في الثمانينيّات كانت حياتي تتكوّن من عناصر مثيرة، والسينما كانت تلخّصها وتغذّيها كلَّها. اليوم أفلامي أكثرُ دراميّةً، كما أنّها أكثرُ تقشّفًا. أستعملُ عناصر قليلة، ولكنّني أستعملها بوعي قصديّ. وجميعُها عناصر أساسيّة: اللقطة القريبة، المونتاج، القفزات الزمنيّة، الصمت، الدراماتورج… أنا اليوم أكثر حيميمّةً وربما أقلّ وضوحًا، وأكثر دقّةً، أو لنقل إنني أحاول أن أكون أكثر دقّةً. ولكنّ السيرة التقنيّة تختلف عن السيرة البيولوجية.

حاليًّا، حياتي بسيطة جدًّا: أطالع، أشاهد أفلامَ سينما، أسمع موسيقى، أتمشّى. لا شيء آخر! وأُخرج أفلام سينما. الأمر الفائق الأهمية، بل الوحيد في راهن أيّامي، هو فعلُ الكتابة والإخراج.

أطالع، أتمشّى، أسمع موسيقى، وأشاهد سينما كي أستطيع أن أغذّي القصص التي أكتبها.

الآن لا وجود إلّا للسينما!

*نُشرت المقابلة في مجلة سوفيلم (النسخة الإسبانيّة)، العدد 31، برشلونة، 2016، ص45-62. أجرى المقابلة الصحفيّان فرناندو غوثان وألبرو أروبا.

* ترجمة وتقديم: «أثير محمد علي» لـ مجلة «الآداب» اللبنانية.