قصة حياة الفنان العالمي

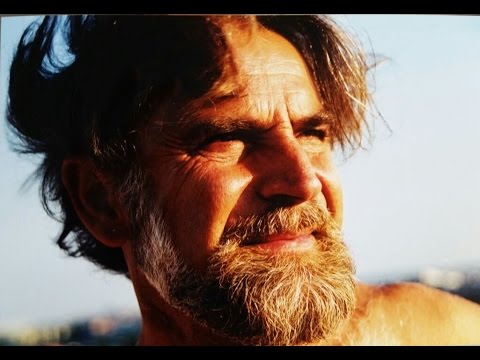

عمر حمدي (مالفا)

حمدي (مالفا) حياة الفنان العالمي

حوار بين الفنان العالمي عمر حمدي (مالفا) وبين مارتين شغاب – Martin Schwab

الذي كان يقدم شهادة الدكتوراه..

وقام بترجمته الى العربية : سوسن العطار…..

عندما سأله عن طفولته والوطن..

بعد صمت قصير ..بدأ يسرد لي حكايته وكأنه يكشف عن سركبير::

(حين جلستُ مع والدتي “نوره”، في دمشق، في منزل أخي “عصام”، وهي تجلس كعادتها على الأرض، واضعة يديها على وجع ركبتيها، سألتها: ماما، حدثيني عن ولادتي، وكيف كانت طفولتي؟. أجابت، بأنني ولدت في آخر الليل، في الشتاء، في بيت من طين، سقفه من خشب، في قرية صغيرة، أسمها “تل نايف”، الواقعة في الشمال من مدينة الحسكة، في أقصى الشمال السوري. كانت الغرفة مقسمةً إلى جزأين: قسم للنوم، وأخر للغنم. لم يكن والدك موجوداً، كان بعيداً، قالوا لي بأنه في الجيش، لم أعرف لماذا… كان جدك “حمدي”، وجدتك “يازي” معي، كنتُ سعيدة بكَ، كنتَ وسيماً مثلما الآن. رضّعتُك أكثر من سنة، في النهار كنّا مع الغنم، وفي المساء ننام. لم تكن لنا سوى إنارة قنديل صغير، وموقد جمر، ارتمت بها قدم عمتك “حليمة”، مرة، ولم تكن بعيداً عن الموقد، فوقعت عدة جمرات على رقبتك، وظلت آثارها ماثلة إلى الأن… “يازي” كانت قاسيةً عليَّ، وكانت تنتظر يوم قدوم والدك، حتى تتخلص منا، ونسكن بمفردنا في مكان آخر؟؟. لم تكن القرية كبيرة، فقط عدة بيوت معزولة في أرض مستوية. كانت القرية آنذاك تتألف من ثلاث أو أربع عائلات، تعيش حياتها على الغنم والقمح، أو تهريب التبغ، وقد مات بعض من المهربين على الحدود التركية، عند خط القطار- سكة الحديد. لقد هجر بعض سكان القرية بيوتهم بسبب شحة الأمطار، إلى مدينة “عامودا”، أو إلى “تل حجر”، على أطراف مدينة “الحسكة”، ثم ذابت تلك البيوتات المهجورة مع السنوات مع التربة. كذلك البيت الذي ولدتَ فيه… كنتَ حافياً، ترتدي رقعاً من ثيابٍ خيَّطتها بيدي. كنتَ تلعب مع الأغنام والعقارب، حتى صنع لكَ جدك لعبة من غطاء علبة الحلاوة المستديرة، مع قطعة خشبٍ ومسمار. في الخارج، كنتَ دائماً محمولاً على ظهر “حليمه”. عاد والدك بعد زمن. وقتها كنت تقول لجدك “بابا”. تركنا بيت جدك، وسكنا على أطراف نهر “خابور”، في قرية “أم حجرة”: حمار، فراش واحد، لحاف، وعدة أغنام، كان هذا كل ما نملكه. والدك لم يكن يتحدث معي، وكنتُ حزينة في “أم حجرة”. كنتَ ترعى الغنم، وكان والدك يعمل مع الحصادين في الصيف، وجاء الشتاء، فتزوج فتاة من الجيران… كنا جميعاً نسكن في غرفة واحدة. كنت تنام باكياً، لأن والدك كان يضربني بسبب الزوجة الجديدة. كان أصدقاؤك الجدد “حسنو وبرّو” شباباً، لكنهما كانا مجنونين، كنت تمضي أغلب أوقاتك معهما، تحت الجدار الخلفي، أو تجلبون من الدروب الترابية روث الحمير، كنت أجففها، وأستخدمها وقوداً للتنور.

ذهب، مرة والدك إلى “الحسكة”، وأحضر لوحاً مدهوناً بالأسود، وطباشير بيضاء، وراح يعلمك الكتابة والقراءة، لأنه لم تكن بعد، في القرية مدرسة… كان ظالماً وقاسياً عليك…

– ولماذا كان يضربني الوالد ماما؟.

– لأنك كنت ترسم بالطباشير على تلك اللوحة، أثناء غيابه.

– وماذا كنت أرسم؟.

– لا أعرف.

جميل بأن والدتي لا تعرف القراءة والكتابة حتى اليوم…

– وماذا تتذكر أنت من طفولتك بعد ذلك؟

(أتذكر بأنني ربما كنت في السابعة من عمري، حين أُنشئت غرفة من الطين في القرية، لتكون مدرسةً. وجاءنا معلم من المدينة، يتكلم بالعربية، لكننا_أطفال القرية- لم نكن نتكلم إلا بالكردية. كنا نأكل التراب سراً، وكانت تخرج من مؤخراتنا ديدان صغيرة بيضاء، حتى أحضر والدي، ذات مرة، شراباً، وشربته، فخرجت ديدان كبيرة مني، بعدها لم أعد آكل التراب…

في المدرسة، كان اللوح الأخضر الكبير، كان اللوح كتبنا ودفاترنا. كانت مقاعدنا من علب الحلاوة الكبيرة، أو علب التمر. حفاةً، في الخارج، كان التلاميذ يلعبون بكرة من قماش، بينما كنت أخربش على اللوح الكبير ما أريده. كان خطي جميلاً، من بين أصدقائي، وقد تعلمته خوفاً من والدي، لكن الحرف، كان بداية إلى الشكل…

بعد ثلاث سنوات، انتقلت عائلتي إلى حارة “تل حجر”، في مدينة “الحسكة”، حيث استقر فيها الأكراد المهاجرون من القرى النائية.

في”تل جحر”، اشترى والدي بثمن الغنم، قطعة أرض صغيرة، وبنينا من حجر وطين، بيتاً من غرفتين، له باب أخضر، وعلى حوافه خطوط بالقلم، بعدد “تنكات” الماء التي كانت تنقلها لنا البلدية. ثم حفرنا بئراً في وسط “الحوش”، أو الدار. كنت أنام في أيام الصيف فوق السقف، وكان مليئاً بالعشب اليابس. كان أهلي يفترشون فرشهم ولُحفهم الملونة على “عرزال” من عيدان القطن اليابسة، كان مكاناً تختبئ فيه العقاربُ. مدرستي لم تكن بعيدةً لكنني، بعد سنة، كنتُ أذهب إلى المدرسة الإعدادية في المدينة، مشياً على الأقدام، وبعد الانتهاء من ساعات الدروس، أي بعد الظهيرة- كنت أعمل في الطرقات، أبيع كعكاً أو بوظةً، أو في مطعم، وكنتُ أعود في المساءِ، ومعي ليرتان أو ثلاث، لتشتري فيها والدتي، كل صباح، لبناً وخبزاً وشاياً لإفطارنا جميعاً. كان والدي يعمل في حفر المجاري في شوارع المدينة، ولم يكن راتبه الشهري يكفي لعائلة، صارت مؤلفةً من تسعة أشخاص.

كنتُ أكره المدرسةَ، والكتب المدرسية المهترئة، مثل دفاتري. إفطاري في المدرسة، كان غالباً ضرباً من المعلم، بِعِصيٍّ من الخشب الطري على يديَّ أو قدميَّ، كان بنطالي مبللاً كل يوم. رفاقي في المدرسة كانوا يسمونني بـــ “الماعز”، لأنني لم أكن نظيفاً. كنت كسولاً في كل شيء، ما عدا الرسم، ولم يكن أحدٌ يهتم بذلك، مثل والدي، وهو يصرخ بي كلَّ يوم: “لن تكونَ يوماً سوى حمَّالاً في سوق الخضرة، لأنك من أمٍ كهذه”.

أعتقدُ، اليومَ، بأن والدي كان على صوابٍ: لقد أمضيتُ حياتي، وأنا أحمل لوحاتي وأدواتي، من مكانٍ إلى آخر…

في الصيف… وفي الصباحات الباكرة، كانت والدتي تضع لي رغيف خبز، وبندورتين في ربطة قماشٍ، وأنتظر مع مجموعة من بنات، لتنقلنا شاحنةٌ مكشوفة مغبرة إلى حقول القطن. كانت الأغنيات والغبار يملأ، بانحناءة ظهورنا إلى الأرض، فراغ المكان، كانت ثياب الصبايا بلون العرس، ودكاكين السكاكر. في المساء، نعود مع الصمت، كومةٌ يلُفُّها التعب والغبارُ.

بعد “الإعدادية”، كان لي خيارٌ واحدٌ: أن أدخل مدرسة تأهيل المعلِّمين، لأنها كانت تقدِّم راتباً شهرياً بسيطاً للطلبةِ، وكان إلزامياً بأن نتخرَّجَ معلمين، توزعهم وزارة التربية، من دمشق، حسب ما تراه مناسباً. كان راتبي هذا مساعدة صغيرة لراتب والدي المرهق دائماً، فذهبتُ إلى “دارٍ للسينما”، واستطعتُ العملَ فيها كخطاطٍ ورسَّامٍ وقاطع تذاكر وكنَّاسٍ. كنتُ أتمتع في أوقات الفراغ بمشاهدة كل الأفلام مجاناً، ثم أركب دراجتي، آخر الليل، إلى “تل حجر”، حيث كانت والدتي تنتظرني، لتضع على قدميَّ المتورمتين عجيناً من سَمنٍ ساخنٍ وشَعرِ ماعز وملحٍ. أتعشى بخوفٍ، حتى لا يفيق والدي، وتبدأ الشتائم، وأنام…

في المعهد، كان يدرسُنا، أساتذةٌ قادمون من دمشق، أو من الجنوب. كان من بينهم أساتذة رسم مختصين، إلاَّ أن اهتمامهم لم يكن واضحاً لما كنتُ أرسمه بشكل مدمنٍ. كنتُ مع صديق لي: “بشار العيسى”، أكثر الطلاب قدرةً على الرسم. وكان الأساتذةُ، حين تقام المعارض السنوية في آخر السنة الدراسية، يحتفظون بأعمالنا، بمبرر أنها كانت تُرسم بمواد يقدمها المعهد لنا، إلى أن بكيتُ مرة على باب غرفة المدرسين، مطالباً بلوحة واحدة لي. كانت اللوحة لـ”والدتي وهي تعجنُ” بيدين مكسورتين من ضرب الوالد لها… كان يرميها بأي شيء يقع تحت يديه.

تعلمتُ الرسمَ على الأحجام الكبيرة في تكبير ملصقات أفلام السينما، وتعلمت البكاءَ أكثرَ، وأنا اكنسُ تحت مقاعدها، بعد انتهاء الفلم. في هذه الفترة، بدأت أوجاعٌ في ظهري، في الفقرات القطنية، ولم أذهب إلى طبيبٍ، لأنني لم أكن أملك نقوداً، ولم أذهب إلى المستشفى الذي كان يدخله المريضُ، ليخرج ميتاً، ولازلت أشتكي من آلام ظهري كل يوم، كلّما حملتُ شيئاً، أو برداً…

كنتُ أرسم في السِرِّ، بعيداً عن معرفة والدي. كنت أشتري ما أستطيعه من ألوان، وأرسم على قماش أكياس السكر. وبشفرة حلاقة، كان أخي “عصام” يجمعها لي، أرسم وجوهاً لحصادين ورعاة غنمٍ. كنت أرسم والدي أو أخوتي، وبدأت أحلم بأن أقيم معرضاً في دمشق العاصمة، المدينة الكبيرة، التي كان يعيش فيها فنانون كثيرون، وفيها صالة عرض خاصة تابعة لوزارة الثقافة، حسبما كنتُ أسمع ذلك من خلال الراديو، الذي أشتراه والدي، ببطاريته الكبيرة، مثل قطعة بلوك الأسمنت. كنا نجلس حوله، ونتأمله بدهشة، كنا نظنُ أن ثمة بشراً صغاراً يسكنون في داخل الجهاز، نستطيع سماعهم… وحين انتهت البطارية الكبيرة، فتحتها، كان فيها مادة بلاستيكية سوداء، جعلناها في أفواهنا، مثل اللبان… وأشياء أخرى، لم نعرفها، لها رائحة غريبة.

كنتُ أحلم أن أعرض أعمالي في دمشق، ليس في الحسكة. من يبدي أهتماماً بالرسم، كان الرسم عاراً، سوى كنيسة أرثوذكسية، كلفتني ذات مرة برسم القديسين، ثم لم توافق على ما رسمته، لم تكن لوحاتي تناسب تصورات القيمين، فمزقت اللوحات بسكين صغيرة حادة. مرة، أذكر، قدم لي محافظ “الحسكة”، مائة ليرة سورية، لأرسم لوحة كبيرة بقياس متر مربع على لوح من الخشب لوجه “غيفارا”، وبعد إنتهائها، حملت اللوحة ليلاً على رأسي، من تل حجر إلى الحسكة، مشياً تحت المطر، وسلمتها إلى حراسه. بعد أيام، وصلتني هدية منه: نسخة من كتاب “الأم”، لمكسيم غوركي، قرأت الكتاب السميك. كانت أول رواية أقرأوها، ثم قرأها والدي، وأعجب بالكتاب. ثم حاول كثيراً جمع الروايات الروسية المترجمة، التي كانت توزع بالمجان آنذاك. وعن طريق والدي، قرأت “أرض الأم”، لأنطوان تشيخوف، ورسمت مجموعة “مالفا”، إسم الوردة التي ذُكِرت في الكتاب، ثم رميتُ بهذه المجموعة في البئر، خوفاً من الوالد…. قرأت كتباً كثيرةً، ثم تعرفت على رسام اسمه “صبري”، وآخر أسمه “عمر حسيب”، كان “صبري” يأتي إليَّ غالباً، وهو يحمل لي من المدينة صندويشاً وخياراً وخبزاً أبيض. كان يرسم بفطريته. كنا لا نعرف حدوداً للفن، أكثر من لوحاتنا، لم نرَ يوماً كتاباً أو مجلداً عن الفن. كنا نعلم بأن دمشق هي المحطة الرئيسية لأحلامنا… وكنا نحلم بقطعة قماش، بماسورة لون من صنع “الصين”. كان صبري متزوجاً، يهرب من زوجته إلي، ثم أخذني مرة إلى غرفة لامرأة تسكن وحدها في المدينة، كانت سمينة وكبيرة في السن، كانت هذه تجربتي الأولى، ثم تعلمت لسنوات طويلة، كيف أمارس العادة السرية في الخفاء.

كنتُ أخاف في الليل، من الدرك، لأنهم كانوا يتجولون على الأحصنة، ويضربون بالهراوات والدي أو أحداً من الجيران، لأنهم كانوا يخبئون بعض التبغ المهرب، أو كتباً للشاعر الكردي “جكرخوين”، أو لأنهم كانوا يحملون أفكاراً إشتراكيةً، بسبب الكتب الروسية. كان هؤلاء الدرك مسلحين، ويأكلون كل ما يقدمه هؤلاء الفقراء لهم من الدجاج أو البيض المقلي مع التمر. وكنا لا نأكل سوى روائح الطهي القادمة من بيوت الجيران، إلا أن والدتي، كانت لا تدع الدجاجة القادمة إلينا من الجيران تعود، وفي الليل ندفن ريشها تحت الأرض. لم نكن نعرف ما هي الفاكهة، إلا من أشكالها في سوق المدينة. مرةً، سرقت في الظهيرة قطعة جبس صغيرة من أحد الحقول البعيدة عنا، لكن الحارس أنتبه إلى ذلك، وظل يركض ورائي حتى البيت، وحين كسرت الجبس بقبضة يدي: كانت بيضاء!.

أذكر فرحنا، حين قدوم الوالد من المدينة، وبيده رمانة كبيرة الحجم، يبدو أنها كانت رخيصة، وحين فتحها مثل أعيننا المنتظرة المتلهفة، كانت فاسدة من الداخل، فوضعها والدي في وسط “الحوش”، وبال عليها.

كان والدي يخبئ في الليل، من حين إلى آخر ضيوفاً، يأتون إلينا خلسةً، لأنهم يعملون في السياسة، وكانوا مطلوبين من قبل الدرك. كنت أسمعهم، وأنا جالس في زاوية الغرفة المربعة، وهم يلهجون بأسماء في أحاديثهم: “لينين، ماركس، وإنجلز”.

كنت ثرياً في الصيف، كنت أمتلك علبة حلاوة ملأى بالكرات الزجاجية الملونة: أخرج من البيت حيث يتجمع عدد من أطفال الجيران، فأقف على مسافة منهم: خجولاً، نحيفاً، وفي جيبي كرتان زجاجيتان ملونتان. وحين يُسمح لي باللعب معهم، كنت أربح كراتهم، لأنني شديد التركيز، لكنهم كانوا يضربونني في كل مرة، فأهرب إلى البيت، مختبئاً في زاويته. كنت أكره الجميع: كنت أكره والدي، أكره العودة إلى البيت، لذلك غالباً ما كنت أنام في بيت جدي، الذي سكن مع زوجته وولدها، أي عمي “عزيز”، على مسافة قريبة منا. جدي لم يكن يملك سوى خبزٍ له رائحة، وماء… وبقرة، يقايض بحليبها دخانه، ويدخر الباقي، من نقوده، ليذهب يوماً إلى السعودية، لأداء فريضة الحج.

“عزيز”، كان بعين واحدة، وله دراجة هوائية، كنت أركض وراءها، مستغرباً، كيف لا يقع.

حين بلغت الربعة عشرة، كانت تزورونا إبنة الجيران، وكانت في سنوات عمري، ثم منعتها والدتي من القدوم إلينا ثانية…

مع بداية السنة الأخيرة من دراستي في معهد إعداد المعلمين، تعرفتُ على شاب، من عائلة غنية “حسن حمدان”. كان لهم بيت كبير، وأرض شاسعة، كان يحب الرسم، ويملك الكثير من مواد الرسم. كنت أذهب إليه من حين إلى آخر، لأرسم بمواده الوفيرة، شريطة أن يوقع هو باسمه على اللوحات، وكنت مسروراً بذلك. كان يهزأ مني دائماً، لأن لغتي العربية ليست سليمة مثل لغته!.

قبل تخرجي من المعهد، بقليل، سكن في بيتنا، في الغرفة الثانية، بالإيجار، شاب في العشرينات، مع زوجته، قادماً من عامودا، إسمه “عبد الرحمن دريعي”. كان يعزف على الناي مساءاً، ويرسم في النهار، وكان يضرب زوجته كثيراً، فسألت والدتي مرة عن السبب، فأجابت: “لأنها تحبه، وهو لا يحبها”.

كان “عبد الرحمن”، أول معلم لي في الرسم، كلما غاب عن البيت مع زوجته، إلى المستشفى، وضعت حجراً تحت قدمي، ونظرت عبر أسفل النافذة العريضة إلى لوحاته. مرة سمعته، يقول لوالدي: “دع عمر وشأنه. دعه يرسم، سيأتي يوم ليتركه، حين يكبر”

كان “عبد الرحمن” فقيراً مثلنا، وكان حزيناً في عزفه للناي الخشبي… سافر إلى مكان آخر لم أعرفه.

أنهيت سنتي الأخيرة في المعهد بنجاح، وكنت سعيداً بأن أصبح معلماً، وبأنني لن أذهب إلى المدرسة بعد الآن. ثم عملت في الإحصاء. ومضى الصيف، منتظراً مع زملائي نتائج التعيينات. كانت والدتي قلقة، حين عرفت بأن على المعلمين في الشمال، العمل في الجنوب، وعلى المعلمين في الجنوب، العمل في الشمال. لم أكن أعرف لماذا!. لكنني، كنت أنتظر قوائم التعيينات كل يوم أمام اللوح الزجاجي المعلق على جدار في مديرية التربية في مدينة “الحسكة”. وجاءت القوائم من دمشق… بحثت عن اسمي، فلم أجده. كنا أثني عشر معلماً، لم توافق الأجهزة الأمنية على تعيننا. عدت باكياً إلى البيت، أحست والدتي بأن شيئاً ما قد حدث.

– خيراً، يا بني؟

– لم أجد اسمي في القائمة، ماما.

أهالت والدتي بالتراب على رأسها، وشدت شعرها، جرحت وجهها بأظافرها، مزقت ثياب صدرها، وهي تولول: “لماذا… لماذا، ماذا فعلت يا ابني؟ ماذا سيفعل والدك لو سمع بذلك؟ لقد خَرُبَ بيتنا عمر… عمر..؟

عمر حمدي

مالفا

ورائحة المنفى

والنهر (الخابور ) جفت ينابيعه

وعزوالحاج لازال يدخن الحمرا

ويسكن بغرفة مستآجرة

وعندما اقمت معرض (تحية الى مالفا عمر حمدي بالحسكة

انا وصديقي الفنان التشكيلي عبد الجليل سليمان

غزنا

من يحفر الارض بمخالبه

كي يرمينا

بحجارة

وعندما اجمتع

رفاق الامسى

كانوا صقورا ضخمة

بقلوبهم

واحلامهم

وشفاهم

وهم يتحدثون

عن ذكرياتي التي جبلتها كعقول القصائد

بعدما

ان حفظنا

عمر حمدي

لجانينت كوركيس

فاصبح

الحلم

بك

فراشة احلام

في مدينة العجاج

فكيف نحلم بندى العجاج

والحنطة ببلادنا

تسقط حزينة

بمناقيرب الزرازير

وحديثا

في آذن البراري

هناك

ماوجدت لك آثر

في قيافة الاثر ياعمرحمدي

وانت

تولد بذاكرة الاناشيد

سيرة الناي الحزين

؟؟فمن يرسم اوجاعة

ياسيدي

؟؟سؤال حار لنا ؟؟

اخوك

عبود سلمان

ابو الفرات

وهنا الرياض

عمر حمد ي

(مالفا )

فنان تشكيلي عالمي

في ذاكرة اللون والحياة ؟؟

خرجت مع حزني من البيت، ومشيت طويلاً. وطيلة أيام لم آكل شيئاً، نمت على الأرض، ثم عدت. كانت والدتي عند الباب، وهي تصرخ: “عمر… فدتك روحي، لا تفعل ذلك أبداً، ثم قدمت لي صحناً من البرغل وبصلة حمراء، ووعاءً نحاسياً فيه ماء.

في اليوم الثاني، ذهبتُ إلى مدير التربية، كان اسمه “خضور”، وكان سابقاً مديراً للمدرسة التي كنت أدرس فيها. امتزجت كلماتي بالبكاء، فوعدني بكفالته الخاصة أن أتعين معلماً حراً للحصص الفنية، في مدارس المدينة، ومؤكداً لي بأن زميلاً لي، اسمه “حسن حمدان”، كان يكتب تقارير عني، ويسلمها إلى الأجهزة الأمنية– المخابرات، وبأنه (أي المدير خضور)، كان يعرف جيداً بأنني لم أكن أكثر من رسام، ولم تكن لي أية علاقة، أو لقاء، أو حوار مع أية جهة سياسية…..

وبالفعل، مع بداية السنة الدراسية الجديدة، عُيّنتُ معلماً لمادة الرسم، وبدأت أرسم بغزارة مع راتبي الذي مُنحتُ جزءاًً قليلاً منه لشراء المواد الفنية، وتسليم الباقي للوالد…

رسمت خمساً وثلاثين لوحة (مجموعة الحصاد)، بعت دراجتي، وضعت اللوحات في صندوق خشبي، صنعته بيدي، وصعدت مع الصندوق إلى ظهر باص قديم طويل، متجهاً إلى دمشق… ولم أكن الوحيد على ظهر الباص، كان معي آخرون يحضنون غنماً أو دجاجاً، وهي المرة الأولى التي أبتعد فيها عن والدتي وأخوتي، وحيداً مع صندوق مليء بالعذابات والآمال والأحلام الكبيرة.

كان الطريق إلى دمشق، طويلاً. لم أر شيئاً بسبب الظلام، وعند الصباح الباكر، ونحن ندخل المدينة الكبيرة، توقف الباص في مركز المدينة “المرجة”. أنزلت الصندوق بمساعدة عتالين. وضعناه في عربة مكشوفة بثلاث عجلات، جلست جانب السائق، طالباً منه إيصالي إلى قاعة المعارض الخاصة بوزارة الثقافة في شارع “أبو رمانة”. وضعت الصندوق على مدخل الباب، دخلت غرفة المدير “عفيف بهنسي”. كانت ثيابي وسخة، غبار لحيتي وشعري وحذائي، كان يشبه صندوقي في الخارج.

– “نعم”؟! قال المدير.

– إسمي عمر حمدي، من الحسكة، من الشمال، أحضرت لوحاتي، لإقامة معرض هنا.

– من الحسكة؟!، سأل مستغرباً، وهل حصلت على موعد للعرض؟.

– لا… كيف يمكنني ذلك؟.

– يجب إحضار اللجنة- لجنة التحكيم، لتوافق على صلاحية اللوحات للعرض، ثم يحدد موعد للعرض.

– أنا هنا، للمرة الأولى ولا أعرف أحداً، هل يمكن أن يتم ذلك بسرعة؟.

هز رأسه، نظر إلي بعينين حادتين، فخفت أن أبلل بنطالي، لكنه، ابتسم بهدوء، ربما لحالتي البائسة، ثم وعدني بأن يتصل باللجنة، وطالباً مني العودة بعد يوم…

وضعت اللوحات في صالة العرض الفارغة، لم يساعدني البواب بجرِّ الصندوق معي إلى الداخل. خرج المدير من غرفته متأملاً اللوحات الحمراء، قائلاً بصوت مريح: “غريب… هذه مجزرة…”، ثم تابع: “أنا أيضاً أرسم، وأحمل الدكتوراه في تاريخ الفن…”.

ودعته بصمت، وخرجت… خرجت إلى الشارع الكبير، تأملت المبنى، مشيت ببطء، عائداً إلى مركز المدينة، أبحث عن فندق رخيص أنام فيه. في فندق “دار الفرح”، حصلت على إسفنجةٍ وسخة دون غطاء، مددتها على أرض باحة الفندق، ونمت، كما أنا.

في الصباح أيقظتني أصوات الباعة وصخب المدينة، بحثت عن مكان آكل فيه، اشتريت صندويشة “فلافل” كبيرة، جلست في حديقة، وأكلت مثل رجل قادم من العصر الحجري. ذهبت إلى قاعة العرض، انتظرت خارجاً، إلى أن جاءت اللجنة، وكانت مجموعة من الفنانين وناقد، كنت أقرأ أسماءهم في الصحافة، وكنت سعيداً بأنني الآن بينهم… تذكرت كلمات والدي قبل سفري: “أنت فنان فاشل، ونهايتك ستؤول إلى أن تكون حمالاً في سوف الخضرة”.

كان من بين اللجنة: “غازي الخالدي، عيد يعقوبي، ممدوح قشلان، وعبدالعزيز علون”.

تقدم غازي بحيويته، ورحّب بي بشدة، مادحاً أعمالي، وبأنها مفاجأة في الحركة الفنية السورية، “مفاجأة من الشمال”، فأحببته على الفور… ثم قررت اللجنة مراعاةً لظروفي الخاصة، أعطائي

مدة أسبوع واحد للعرض، أي في الفترة الشاغرة بين معرضين. ثم أخذني غازي معه إلى جريدة “البعث”، حيث كان يكتب فيها، وأحضر المصور، ثم أجرى “غازي” حواراً مطولاً معي. بعدها أخذني إلى بيته في المساء، وقدم لي طعاماً كثيراً ومتنوعاً، لم أذقه من قبل.

في المساء، علقت اللوحات، وعلى عجلة، طبعت بطاقة، تحمل اسم اللوحات والأهداء– كان الأمر هكذا سابقاً- أذكر بأن الأهداء كان:

” إلى والدتي… التي حمَّلتني كل هذا العذاب”.

افتُتِح المعرض في اليوم الثاني، وحضر حشد كبير من الفنانين، كما حضر وزير الثقافة آنذاك “فوزي الكيالي”، وبعثة تلفزيونية. كانت اللوحات مثل شريط أحمر ملتهب، تغلف جدران القاعة بالوجوه المتراصة: وجوه الفلاحين والرعاة، وفي أيديهم عناقيد نايات، أو أرغفة خبز. لم يقدمني أحد للحضور، كنت غريباً بينهم، وكان الصخب عالياً، فخرجت بعد أن فرغت الصالة. أخذني عيد يعقوبي مع مجموعة من طلاب كلية الفنون إلى مرسمه، حيث كان هناك “يوسف عبدلكي”. أحببت أصدقائي الجدد، وشربت أول كأس عرق لي. في اليوم التالي زارني “يوسف عبدلكي”، وتغديت عنده في البيت. لمحت شقيقته من خلال مصراع الباب المفتوح من غرفة إلى أخرى، تأملت رسومه الكاريكاتيرية، التي كان ينشرها آنذاك في الصحف. أحسَّ، بأنني أُبدي اهتماماً خاصاً بجمال شقيقته..، لكنه، أوحى لي بسرعة بأنهم مسيحيون، وأنا لست كذلك، فسألته: “ولماذا لستُ مسيحياً؟”، فأجابني وهو يضحك: “لأن اسمك عمر حمدي… وهو إسم مسلم”. لم أكن أعرف ذلك من قبل. مضت الأيام السبعة من العرض، لم يحضر أحد، بعد ليلة الافتتاح سوى البواب، الذي لم يفكر مرة واحدة، بأن يقدم لي كأساً من الشاي…

لم تبقَ أية نقود معي، في المساء، قدم لي “يوسف” مع صديق له كان يكتب القصة القصيرة، أجر العودة بالباص إلى الحسكة… وفي الصباح وأنا أغادر الفندق، تذكرت والدتي ووالدي من جديد… لم يُبع من لوحاتي، سوى اثنتين، اشترتهما وزارة الثقافة، ولم أقبض ثمنهما حتى الأن.

“ماذا أفعل”؟، ساءلت نفسي طيلة الطريق مشياً إلى قاعة العرض.

“كيف سأواجه والدي؟”. أين أخبئ هذه اللوحات العزيزة علي”؟. أسئلة كثيرة ظلت تراودني، وأنا في الطريق إلى القاعة.

أنزلت اللوحات، ربطت جميعها بحبل، وضعتها في الصندوق الكئيب، ثم أحضرت من جديد عربة نقل، وطلبت من سائقها بأن يوصلني مع صندوقي إلى مكان ما خالٍ، خارج المدينة، مكان تجمع فيها القمامة، فقال: “زقاق الجن”. هناك أنزلت الصندوق، أخرجت اللوحات، وأشعلت فيها النار، أحرقت الكومة الملونة. راحت النيران تمر بِرويّةٍ على الوجوه المرسومة بالأحمر، ثم نبضت الكومة بلهيب كبير، مما جعل السائق يهرب بعربته سريعاً. تشوهت الوجوه والأيدي مع النار، أحسست أنها أصبحت أجمل من قبل، شعرت بالبرد… وأنا في شهر تموز. جلست متأملاً طيلة الوقت جنون النيران والدخان والألوان، حتى تحولت جميعها إلى كومة داكنة صغيرة تأملتها، وغبت عن الوعي…

بعد يومين، خرجت من مستشفى “المواساة”، متجهاً إلى محطة الباصات باتجاه الحسكة. عدت إلى البيت، حاضناً والدتي وأخوتي، ثم جاء والدي، فأسرعت والدتي وهي ترمي بثقلها تحت قدميه، راجيةً منه ألا يضربني على ما فعلته، ووعدته ألا أرسم ثانية بعد الذي حصل.

وتمر الأيام… لم أقدر على ملامسة اللون، لقد تحولت شخوصي المحترقة، إلى كابوس مرعب تزورني في النوم. كانت والدتي تخاف علي من الجنون، حتى أن والدي أقترب مني مرة، وقدم لي سيجارة، قائلاً: “لقد أصبحت رجلاً، ويمكن أن تدخن بدءاً من اليوم”.

في هذه الفترة، بدأت الصحافة السورية، تنشر تباعاً أخباراً ومقالات عن المعرض، وعن عملية الحرق، لأنه يبدو أن سائق العربة، قد عاد إلى صالة العرض، وأخبرهم بتردد، بأن الشاب الذي حمّل صندوقه معي، أحرق اللوحات والصندوق في قمامة “زقاق الجن”.

لا زلت أهرب من حضور الكومة السوداء في الذاكرة. استطعت نسيان اللوحات، لكن، تلك الكومة الملعونة، لم تفارقني إلى اليوم).

* تعب “مالفا”، وتعبت أنا الآخر.. كان المرسم قد امتلأ بدخان السجائر ورائحة الويسكي، مضت ساعات، وأنا أكتب ما أسمعه، ودّعته، على أن نلتقي غداً.

في اليوم الثاني، عرفت بأنه لم ينم مثلي، حين قال: “أشياء كثيرة حضرتني بعد ذهابك..”، ثم تركته يحكي…

(بعد أشهر من عودتي إلى دمشق، اشترى عمي “عزيز” عربة نقل، وأخذني معه إلى قريتي الأولى “تل نايف”، إلى حيث عمتي “منيفة”. لم أكن أذكر من قريتي شيئاً، كانت “تل نايف” مكونة من أربعة بيوت طينية وبعض الطلل… وكان ناسها واقفين مثل قطيع من الأغنام، يتأملون القادم، حين رأوا غبار العربة من بعيد…

كان الجميع يعرف عمي “عزيز”. “وهذا عمر، أبن أخي إبراهيم”، قال عمي لهم. دهش الجميع، بأن “عمر” الصغير، قد غدا شاباً. جلس الجميع في غرفة عمتي، وأنا أتأمل ملامحهم، ومثل القادم من المدينة، رحت أبتسم، متأملاً طريقة جلوسهم… أحاديثهم … أحذيتهم المرمية على عتبة الباب، وحين خرجوا، حمل بعضهم حذاءه بيده، ومضى حافياً إلى داره… ثم جلست صبية جميلة عند قدميَّ، تسألني بأنها تريد غسل جوربيَّ “الجديدتين”، قالت عمتي: “هذه أبنتي “هدية”، وهي لك… منذ طفولتها، وأنا أحدثها عنك، هكذا وعدتُ والدك…”.

بقيتُ صامتاً، أنظر إليها، وهي تنظر إلي مبتسمةً، سعيدةً وبخجل بريء، آنذاك، اكتشفت بأنني أحب… إنسانةً تشبهني…

في اليوم الثاني، عدنا إلى “تل الحجر”، سألتني والدتي عن “هدية”، فقلت لها: “جميلة، مثل خاروف أبيض”، فعرفتْ بأنني موافق على الزواج منها، ثم هزت رأسها قائلة: “أتمنى لكما كل الخير، يا ولدي”. بعد أيام، جاءت “هدية” مع والدتها إلينا، لكنني قبل ذلك، كنت قد استلمت بطاقة الطلب إلى الخدمة العسكرية…

بكت والدتي وعمتي، حين قالت “هدية”، وهي تنظر إلى الأرض: “سأنتظرك حياتي كلها”.

كانت الخدمة العسكرية إجبارية، وتدوم أكثر من سنتين ونصف، كان الجميع يخافون على أبنائهم من اللاعودة، إذا ما اشتعلت حرب ما…

صعدت ظهر شاحنة عسكرية كبيرة مكشوفة، وكانت والدتي تمسك بقدميَّ وهي تبكي: “دعني أسافر معك”. امتلأت الشاحنة بالشباب، كانت والدتي تركض وراء الشاحنة، وأخوتي أيضاً، وكان الوالد يشدُّ بيديه على فمه، ورأسه منحنٍ إلى الأسفل، لكن، عينيه، كانتا ترتفعان إليَّ. لم نكن نعرف إلى أين ستقودنا الشاحنة. بعد سفر طويل وشاق، وصلنا إلى مدينة “النبك”، ثم ساقونا إلى مهاجع كبيرة. هناك، حلقوا شعري ولحيتي الطويلة، بآلة يدوية، تاركين شاربين كبيرين على وجهي الصغير… ثم وُزِّعتْ علينا ثياب مهلهلة بلون واحد، وأحذية عسكرية كبيرة وثقيلة…

كنا، نقف كل يوم في صفوف كثيرة مستقيمة، إلى أن مرّ بجانبي ضابط بثياب عسكرية مموهة، وقد انتبه إلى شاربيّ الكبيرين: “ما اسمك؟”، مؤشراً عليَّ بعينيه.

– عمر حمدي… سيدي.

في المساء، رحت أرسم بالفحم جسد امرأة عارية على مساحة الجدار الباقية فوق سريري الحديدي، في الطابق الرابع من المهجع. في الصباح الباكر، كنت أقف، مرة ثانية في الساحة الكبيرة، بين المئات من “الأغرار”، في صفوف مستقيمة، وبصمت. حضر عدد من الضباط، بثيابهم المموهة، وصرخ أحدهم باسمي، مع أسماء أخرى، على أن نتبعه. ثم صعدنا جميعاً شاحنة عسكرية مكشوفة صوب دمشق… في الطريق، كان الحوار حزيناً، والخوف يقظاً فينا، بعد أن قال أحدهم: “الموت في انتظارنا”، لأن المكان الذي سنذهب إليه، يرتدي الجميع هناك الثياب العسكرية المبرقعة، وسيكون تدريبنا قاسياً…

لحظة وصولنا، كان ثمة من ينتظرنا، مرحِّباًً بنا على طريقته، ثم تمددنا على الأرض، لنزحف إلى مهاجعنا، على أن نلتقي في الساحة غداً، وفي الساعة الخامسة فجراً…

مضت أشهر مرعبة من التدريب الخشن القاسي، وامتلأت جدران المهجع الذي كنا ننام فيه برسومي الفحمية: عاريات، جنود يرفعون العلم، وكتابات عريضة عن التضحية والفداء.

لم أظل ذلك النحيل الذي كنته بين أصدقائه، بدأت عضلات جسدي تظهر بوضوح، مثل حدقتي عيني، أرسلت صورة لي إلى أهلي، ارتعبوا منها، لكن، والدي ألصقها خلف زجاج نافذة مكسورة، وثبتها على حائط غرفته الجديدة… في هذه الفترة، استقرَّ أهلي في مكانٍ سكنيٍّ أقرب إلى مركز المدينة؛ بيت من اسمنت، لكن دون كسوة. وكان والدي قد عُيِّن- بالكفالة- عاملاً في مديرية المساحة، وكان يغيب عن البيت أياماً، لوضع أشارات جديدة على الأراضي التي صودرت من أصحابها في قرى الشمال، ووُهِبتْ للقادمين الجدد من البادية، أو من مدينة “الرقة”، الواقعة على نهر “الفرات”. وعندما كان يعود، يجلب معه الكثير من بيض الدجاج، الذي كان يحصل عليه مجاناً من أهالي القرى.

مضى نصف سنة على التدريبات القاسية، تورمت قدماي، وتقيحت أصابعي من الحذاء الكبير الثقيل، فبدأت أركض مع الرتل العسكري بفردة حذاء، والأخرى كانت مغلفة بقماش قذر، يخرج منها مرهم أسود داكن اللون.

سمعت فجأة صراخ ضابط، يأتي من أول المهجع: “عمر حمدي… القائد يريدك فوراً”. كان هذا القائد شهيراً، وكنا نرتعد من مجرد ذكر اسمه. ركضت مع الضابط إلى بناء كبير، وقفت بصلابةٍ أمام طاولة القائد، بعد أن رفعت قدمي الملتهبة إلى الوسط، ضارباً بها بقوة على الرخام النظيف، دون أن أصرخ ألماً:

– عمر حمدي… رقم…، سيدي القائد. كان الضابط يرتجف بجانبي، وأنا لا أعرف ما الذي يتنظرني.

– عرفت بأنك رسام وخطاط جيد، وتساعد أصدقاءك الذين لا يعرفون الكتابة، في كتابة رسائل العشق لهم، قالها القائد.

– نعم سيدي، أجبته باستقامة.

– إذاً، من الآن أريدك أن تتفرغ مع الضابط “أحمد داوود”، لإنشاء مجلة عسكرية باسم “الفرسان”.

– حاضر سيدي. ورفعت بقدمي اليمنى، ثانيةً، وخبطت بها الأرض بألمٍ، ثم استدرت بانتظام، متجهاً نحو الباب الكبير.

كان “أحمد داوود”، يكتب مواد المجلة بأكملها، وأقوم بإخراجها، بدءاً من الغلاف وتصميم الصفحات والرسوم وانتهاءً بالطباعة. كنت سعيداً في غرفتي الخاصة مع طاولة خشب، وطاولة أحمد داوود المليئة بالأوراق وأحجار الشطرنج. كنت أُعِدُّ له الشاي، وأغسل الغرفة، كان قاسياً وحميماً أيضاً… أمضيت معه ثلاث سنوات، ثم سُرِّح من الخدمة الألزامية، وجاءني بعده رؤساء تحرير كثيرون، وازداد عدد العاملين في المجلة، ثم انتقل مكانها إلى دمشق، في بناء أنيق ومكان جميل، وسُمِحَ لي بترك الجيش وارتداء الثياب المدنية.

مضت سبع سنوات كاملة. كان القائد فخوراً بعملي في المجلة التي أصبحت واحدة من أهم مجلات ذلك الوقت، بمحتوياتها وإخراجها المتميز. وبدأت تشكل اتجاهاً جديداً، خاصة في الغرافيك من تشكيل الصفحة والحرف الذي كانت متميزة به….

في هذه السنوات، لم أكن قادراً على استئجار أي مكان أنام فيه، أو أرسم فيه، أمضيت أوقاتي في غرف الأصدقاء، أو تحت درج القبو التابع للمجلة، على سرير حديد، أو في الحدائق فصل الصيف، ثم على كرسيين في مكتبي، أو على أوراق التلْفِ في المطبعة العسكرية. كنت أرسل القسم الأكبر من راتبي المتواضع إلى أهلي، وكنت أرسم لمجلة الأطفال، وأكتب عن الفن في الصحافة اليومية، وأرسم لوحاتي، كلما توفرت لي المواد أو المكان… شاركت في معارض كثيرة، كانت تقيمها نقابة الفنون الجميلة في صالتها “الشعب”، وأصبحت اسماً معروفاً خلال هذه السنوات. لكن، عملي في المجلة والأجواء العسكرية التي كانت حاضرة في مجال عملي، لم يسمحا بزيارة أهلي في الحسكة، إلا مرة واحدة. أصبت بحادث سير، تكسرت فيه يدي وقدمي، وبعد المستشفى، رموا بجسدي في مطار دمشق على مقعد من الحجر البارد. أمضيت ليلتي هناك، لآخذ مكاني في اليوم التالي في الطائرة صوب مدينة “القامشلي”، القريبة من “الحسكة”. في هذه الأثناء كان صديقاي “عبد الغني شعبان” و”عبد الحكيم الحسيني”، يسدان الفراغ الذي تركته في المجلة…

أمضيت في الحسكة أسبوعاً، وازدادت أوجاع يدي داخل القالب الجبصي، إلى أن حضر جدي. فكّ القالب، ثم شدّ يدي بطريقة ما، فبدأت بالتحسن، ثم عدت إلى عملي. “ينتظرني السجن”، لتأخري… بعد خروجي من السجن. كان “حنا الحائك”، يشتغل مكاني، ثم بدأت أعمل تحت أشرافه، مع أنني أنا الذي جلبته لمساعدتي في العمل بشكل مأجور، حتي يتمكن من إعالة عائلته…

ثم طُرِد، لرداءة قدراته، وعدت كما كنت… كنت حزيناً شروداً في شوارع دمشق، بعد أن تزوَّجتْ “هدية”، قسراً من رجل ما، وتالياً أصيبت بالشلل، وتوفيت تاركة طفلةً واحدةً… كنت أكتب شعراً وهذياناً… كنت غريباً، أحلم بقدوم الموت، بدلاً من الانتظار اليائس لخلاصي من عملي في الخدمة العسكرية… كنت أحلم بالتفرغ للرسم مثل أصدقائي “لؤي كيالي”، و”وحيد مغاربة”، وأحلم مثل الذين يسافرون في بعثات إلى أوروبا لدراسة الفن. كنت أحلم بالسفر إلى أي مكان يبعدني عن كل شيء… كنت سجين عملي، سجين الألم والآمال المقتولة.

ذات مساءٍ، كنت نائماً كعادتي على الكرسيين العزيزين عليّ في مكتبي في المجلة، يمر القائد بصحبة آخرين، ويبدأ بالصراخ في وجه مدير مكتبه “جوزيف صانصيل”: “لماذا ينام عمر هنا؟”.

– يبدو أنه تعب من العمل فنام… سيدي.

فتحت عيني، وصرخت: “لا…”، وأنا أبكي. “لا… ليس لي مكان آخر أنام فيه، سيدي القائد”.

*توقف “مالفا”، عن الحديث، وراح يبكي طويلاً، بدموعٍ غزيرةٍ لم أرها من قبل، فتركته وحيداً وخرجت بهدوء…

في اليوم الثالث، جئت إليه، وجدته يرسم، توقف عن الرسم، وجلسنا نتحدث عن المرأة، عن الحرب في العراق، وأشياء أخرى… كان قاسياً، متوتراً، يشتم الاغتراب… البرد في النمسا… الآلهة… الفن… وكل شيء، وجدته صعباً لتكملة الحوار، أردت الذهاب، لكنه طلب مني البقاء، قائلاً:

– “لا تهرب… إذا أردت أن تكتب عن الفن، عليك أن تعرف ما وراء اللون، عليك أن تعرف قصة هذا اللون، ولم أنتهِ بعد منها”.

– “معذرةً “مالفا”، كنت أريدك أن ترتاح”. قلتها بتردد.

– لن أرتاح إلا بعد أن أفرغ هذا العذاب المعتق في داخلي… إجلس.

جلست بحذر، وعدت أكتب من جديد، كان يتحدث معي، وكأنه يحكي لي قصة شعب، قصة تحمل مخزوناً تشبه الكومة السوداء، المتبقية من إحراق لوحاته الخمس والثلاثين.

(فوجئ “القائد”، بما قلته، فأمر بتأمين سكن لي بأسرع ما يمكن، وتم ذلك في منطقة “دُمَّر”، الواقعة غربي دمشق. حصلت على شقة صغيرة غير مكتملة، سكنت فيها، وجمعت لوحاتي الموزعة بين الأمكنة المهملة عند أصدقائي، وعدت أرسم من جديد، وأجهز الشقة تمليطاً ونوافذ وحماماً… الخ. كانت سيارة عسكرية قديمة وصغيرة تُقِلُّني كل يوم إلى مكان عملي. رسمت للقائد لوحات كثيرة، لم أستلم مقابلها ليرة واحدة، ورسمت لوحات أخرى، أقمت بها معرضاً في دمشق، ثم في متحف حلب. هناك، تعرفت على فتاة ضئيلة الحجم “جانيت كوركيس”، كانت تأتي مع صديقي “صلاح الدين محمد”، إلى دمشق، لتنشر مقالاتها في المجلة. ولأنها لم تكن تعرف أحداً في دمشق، عرضت عليها أن تنام عندي، فقبلت، لكنها، لم تقبل محاولة أقترابي منها… كانت تنتظر من صديقة مهاجرة لها في كندا، مبلغاً من المال، لتتمكن من السفر، ولتتزوج هناك أحد أقاربها. سافرت لكنها تركت فراغاً ما. كنت أرسمها طيلة تلك الفترة، وسميت هذه المجموعة ب”مالفا”، وبيعت كل هذه الأعمال. ثم عرفت بأنها في “روما”. بعد ذهابها إلى كندا، وصلتني رسالة منها، تتحدث فيها عن حالتها الصعبة، وبأنها تعاني من مرضٍ ما. لم يكن عندي سوى مجموعة أعمال غير منجزة بالكامل، أرسلتها مباشرةً لها، لتبيعها هناك، وتُسيِّرَ بأثمانها أمورها هناك… وذات صباح، فوجئت بأنها واقفةٌ أمام مدخل المجلة، تنتظرني. لم أصدق عينيَّ، وفي تلك اللحظة، مزّقتْ جواز سفرها، لئلا تسافر ثانية. كانت “جانيت” حزينةً، لأنها لم تستطع العودة إلى كندا، ولأنها لا تعرف أحداً سواي. كانت “يتيمةً” كما تقول. ومن خلال الأيام القادمة، قبلتْ، اقترابي منها. ثم رزقنا بطفل أسميته “ليبرتي”، بينما أسمته هي “أوليفر”. بعد أشهر قليلة، سافرت مجدداً مع “اوليفر” إلى بيروت، حيث أقاربها هناك، ولم تستطع العودة بسبب الحرب الأهلية آنذاك. أرسلت إلى أهلي ليحضروا إلى دمشق. بعت الشقّة بسبعين ألف ليرة سورية. وَدّعتُ أهلي على سطح فندق في دمشق، لم تنم ليلتها والدتي، ودعت أصدقائي القلائل…

دون أي جواز سفر، دون أية وثيقة رسمية، سوى هويتي الصحفية، التي عبرها اجتزت الحدود إلى لبنان. في بيروت الحرب والدمار الكبير… استطعت الاتفاق مع سائق تاكسي، أو “مهرب”، بإيصالي إلى المكان الذي تتواجد فيه “جانيت وأوليفر”.

لم يكن ذلك سهلاً، انتظرت أياماً اختبأت فيها في الأقبية المتهدمة، إلى أن أخذني السائق الأرمني، وسلمني عدة هويات بأسماء مختلفة، طالباً مني بأن أظهر كل واحدة حسبما يقوله لي في الطريق، وعند الوصول إلى كل نقطة تفتيش عسكرية… أخيراً وصلت إليهما: كانا يختبئان في قبو إحدى الكنائس. أمضينا أياماً مرعبة، وتعرفت على الراهب “جورج صليبا”، وساعدنا في شراء جوازات سفر لبنانية. وفي ليلة داكنةٍ، خرجنا من بيروت، حيث كانت تنتظرنا سفينة صيد السمك، لتنقلنا إلى قبرص… كان البحر الذي أراه للمرة الأولى قاتماً ومخيفاً، وأنا أحضن طفلي متكوراً، أقنع نفسي بالراحة المميتة، ممتلئاً بالخوف. لوحة “الأزرق الكبير”، تلاشيْ الأفق الجبلي، أحسست وكأنني أترك جسدي دفعة واحدة. أحسست بأن الملايين من الذكريات تخرج من الزرقة الداكنة: وجه أمي، أخوتي، أصدقائي، فقراء قريتي، حقول القمح الأليفة، أعشاب السطوح، السنوات التي كنت فيها أبحث عن الحرية، تداعيات وهواجس مبعثرة، ظلَّت يقظة معي مثل الليل… نامت “جانيت” على كتفي، وأنا أبحث عن “الله” في الفراغ الكبير… عرفت أنني لن أعود ثانيةً. دامت الرحلة ثلاثة أيام، كنا نتقيأ الخبز والماء الذي نحصل عليه من البحارة. لم أكن أعرف أية لغة أجنبية، و”جانيت” كانت تتحدث الإنكليزية ببطء… سُلِّمنا إلى شرطة الميناء كمهاجري الحرب… ومن هناك أُرسلنا إلى “فيينا” مروراً ب”أثينا”.

في فيينا كان الوقت مساءً، فوجئت بكآبة المدينة القديمة وخلوِّها من البشر. أوصلنا سائق التاكسي إلى العنوان الذي كنت أحمله معي، من الراهب”جورج صليبا” إلى الراهب “آيدين”، في فيينا، الذي أرسلنا الى قرية “ترايسكرخين”، التي كانت تشبه ثكنة عسكرية كبيرة، مكتظة بالمهاجرين، من كافة انحاء العالم. وبعد إتمام الإجراءات والأسئلة الكثيرة، منحونا ثياباً وأغطيةً ومكاناً للنوم. أصاب “أوليفر” إسهال حاد، ثم تحسن بعد أيام. كنا نقف في طابور طويل كما هي الحال في الجيش، صباحاً ومساءً، للحصول على طعام لم نذق مثله من قبل… قطعة من لحم الخنزير المبخر، شوربة، وقطعة خبز كبيرة… مضت أيام، لم أكن أصدق فيها بأننا وصلنا النمسا حقاً، بلد الموسيقى والفن والأحلام…

عمر حمد ي

(مالفا )

فنان تشكيلي عالمي

تبكي البراري وهي ترى الوانه العاشقة ؟؟

بعد حوالي الشهر من وصولنا، سُلِّمتْ لنا جوازات خاصّة بلون أخضر، خاصّة بالمهاجرين أمثالنا. وكان علينا أن نترك هذا المقر الكبير، الذي كان يضم قصصاً بعدد نزلائه من كل أنحاء العالم. كان هذا المقر معسكراً خاصاً بالأمم المتحدة. خرجنا نبحث عن سكن في فيينا، وعن طريق الراهب “آيدين”، حصلنا على شقة قديمة رطبة. لم تبق معي أية نقود، وكان علي البحث عن عمل، فسألت “آيدين”، عن معنى كلمة الفنان بالألمانية، فقال: “مالر”. سجلت الكلمة على قصاصة، وذهبت الى مركز تأمين العمل، سلمت القصاصة للسيدة الموظفة هناك، فأعطتني ورقةً فيها عنوان ما، في احدى ضواحي فيينا، فذهبت. كانت شركة لدهن البيوت، فعملت دهاناً. ثم التحقت “جانيت” بمعهد لتعليم اللغة الألمانية مجاناً، وكان “أوليفر” يبقى عند سيدة نمساوية عجوز، كانت جارتنا في البناء الذي نسكنه، وكانت هذه الجارة تطلق عليه إسم “آرنست”، وهو إسم نمساوي، لأن “أوليفر” كان أقرب الى الشقرة، وتقول بأنه يشبه النمساويين. كنت أرسم مجموعة لوحات، كلما توفرت لي المادة والوقت. ذهبتُ بلوحاتي إلى صالات العرض ودكاكينها، واحدة تلو الأخرى، لم تقبل صالة واحدة بعرض أعمالي، إلى أن تعرفت على دكان صغير لبيع اللوحات التجارية. فطلبوا مني أن أرسم زهوراً وأشجاراً… لم أكن قد رسمت ذلك من قبل، ومع ذلك، وضعت لوحاتي في زاوية الغرفة الكبيرة، وبدأت أنسخ لوحات لفنانين إنطباعيين. بعد أسبوع، ذهبت بعشر لوحات صغيرة طرية الى الدكان. اشترى صاحب المحل مني لوحتين بسعر رمزي، وأعاد الباقي إلي. مضت الأسابيع وأنا أرسم، لم أترك تجربة أو تقنية، إلا وحاولت العمل بها في رسم الطبيعة، لكن المحل، ظل يشتري القليل مني. ولم يكن ذلك يكفي لتسديد التكاليف التي أصرفها ثمن القماش والألوان. ثم عملت “جانيت” في معمل للمخللات، ثم عملتُ أيضاً هناك. وفي المساء كنت أمُرُّ على محطة القطارات الكبيرة، كنت أنتظر مع المتسولين والسكارى، وجبة شوربة ساخنة أو ثياباً، كانت توزعها علينا إحدى الدور الخيرية.

تعرفت على تاجر لوحات تجارية، كانت له عدة دكاكين في فيينا، ويعمل عنده رسّامون كثيرون، أغلبهم قادم من المعسكر الإشتراكي آنذاك. حملت لوحاتي الملونة مثل دكان الأقمشة أو السكاكر وانتظرت مع غيري، في ساحة للمبنى الكبير الذي يسكنه تاجر اللوحات… حين تأمل لوحاتي وهيئتي..، سألني، لماذا لا أوقع على لوحاتي، فأجبته لأنها بمثابة الخبز، وليست مما أريد رسمه، ويمكنك أن توقع عليها بالإسم الذي تريد. فطلب مني أن أوقع بأي إسم، شريطة ألا يكون اسماً شرقياً، فقلت: “مالفا”، ووافق. فبدأ يشتري لوحاتي بسعر زهيد، وكان يهبني القماش والألوان. تركت العمل الآخر، وبدأت أرسم ليل نهار، وبجانبي “أوليفر”. تعلمت منه الألمانية التي ينطق تأثراً بجارتنا العجوز، ثم أدخلته الى دار للحضانة، وراحت “جانيت” تدرس في الجامعة. خرجتُ الى الطبيعة، ورحت أرسم ما أراه مباشرة: كروم العنب، وحقول عباد الشمس. وقتها، أحسست بأنني أرسم بحرية جديدة بعيداً عن عذاب نسخ اللوحات الرديئة. وكان تاجر اللوحات مسروراً بتجربتي الجديدة، وبدأ يدفع لي سعراً أعلى للوحات التي يختارها. ثم بعت أربعة أعمال جديدة لصالة عرض صغيرة، وقد عرضها صاحب الصالة في المهرجان السنوي للفنون في مدينة “فرانكفورت”. بعدها بأيام، حضر الى فيينا، رجل امريكي عجوز، إسمه “هربرت أرنوت”، أظهر حزنه، عندما رأى المكان الذي أعيش فيه، والحالة الفقيرة التي كانت تعيشها أسرتي الصغيرة، وقال بحرارة: منذ الآن، أريدك أن تكون إبني الثاني بعد “بيتر”، وكل ما ترسمه بعد الآن، ترسله الى عنواني في نيويورك. دفع لي ثلاثة آلاف دولار، وذهب…

اشتريت بهذا المبلغ الكبير كمية كبيرة من الألوان والقماش، وحاملة لوحات. اشتريت كل ما كنت أتمناه، وكل ما كنت أحبه من مواد الرسم… وبدأت أخرج كل يوم الى الطبيعة والحدائق، أبحث عن منظر يشدني… كنت أتأمل كل شيء وبسرعة عجيبة، كنت أرسم، قبل أن يغير الضوء المشهد الذي كنت أحتويه، بعيني وبعشق كبير وحب. تعلمت تفاصيل الأشياء وحركتها، تعلمت كيف يكون اللون مشبعاً بالضوء والغبار ورائحة الأشياء… كنت أتأمل حقول شقائق النعمان، بجوع كبير، وكأنني أسكن مكان ولادتي… أخذتني الطبيعة بسرها الكبير، ومنحتني آفاقاً جديدة للتعبير…

بعد سنة، اشتريت قطعة أرض صغيرة في منطقة فيينا الثانية والعشرين، والواقعة على أطراف العاصمة، من جهة الدانوب. “ساره” كانت طفلتنا الثانية، بعد “أوليفر”. كنت متمدداً على عشب الأرض، قبل توقيع عقد الشراء..، فقالت “جانيت”: “أريد تسجيل الأرض بإسمي فقط…”، فسألتها عن السبب، واقترحت بأن يكون بإسمينا معاً، فقالت: “حتى لا ترسل يوما ًما في طلب أهلك زيارة لنا، لأني لن أقبل بأن يسكنوا عندي في البيت، ولن أرضى بأن يكون لأطفالي، أقارب فقراء مثل أهلك…”. قالت ذلك، بثقة وكبرياء، لم اعهدهما منها، من قبل. فوجئت بذلك، وهي تعرف بأن أحداً من اهلي لا يعرف، بعد، أين نحن، وماذا حدث بعد رحيلنا من بيروت، وأنا أعرف بأنهم ينتحبون طوال الوقت. لم أكتب أية رسائل، لأي أحد، خشية معرفة مكان إقامتي، ولم أفكر يوماً بأن أطلب من أهلي أن يغادروا مكان سكناهم، ألا تكفيني غربتي وحدي؟.

– “لا أثق بما تقول”، ردت بعصبية.

حاولت ضربها، لكن لم أفعل، خوفاً من بكاء أطفالي، مثل طفولتي مع الوالد، وخوفاً من الشرطة التي كانت سترمي بي، ببساطة، خارج حدود النمسا، مثل موظف الضرائب الذي كان يهددني دائماً، إن لم أدفع الضريبة كاملةً، بأنه سيعيد إليّ جواز سفري، ويرحِّلني إلى بيروت… كنت أدفع أكثر من 40% من دخلي ضريبة لخزينة الدولة… كما هو اليوم.

في المساء، بعد أن ذهبت “جانيت” مع الأطفال الثلاثة، ذهبت إلى البيت، فكانت ثيابي وأدوات مرسمي، مرميةً خارج البيت. حاولت طويلاً وبهدوء معها أن تفتح لي الباب، لكن، دون فائدة. فحملت متاعي المرمي، وذهبت إلى حديقة، نمت فيها تلك الليلة. ومضت أيام، وأنا أعرف تجربة الحدائق ورائحة التراب الرطب.. إلى أن استأجرت مرسماً على سقف بنا